我国二类动物疫病——草鱼出血病

更新时间:2023-02-16 10:22:33 来源/作者:海洋与渔业杂志

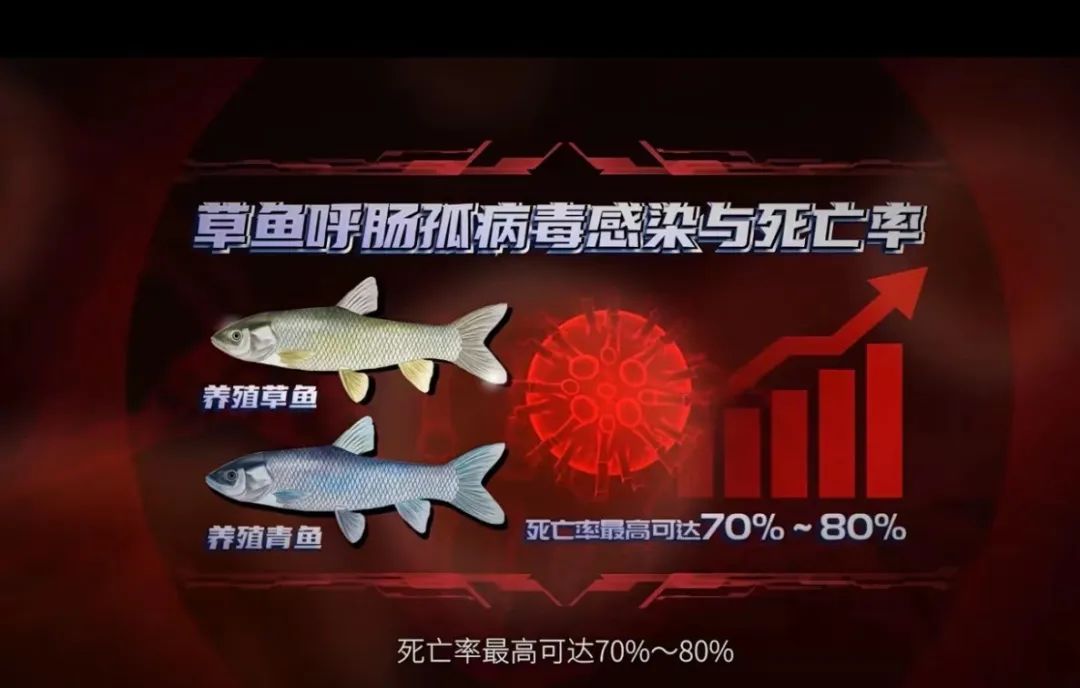

草鱼出血病是由草鱼呼肠孤病毒感染引起,以鱼体多部位充血和出血为主要临床症状的一种急性传染病,主要感染草鱼、青鱼。据不完全统计,我国每年因该病造成的经济损失超过10亿元人民币,给水产养殖业造成严重经济损失。

病原学

草鱼出血病于20世纪50年代发现于我国,也是我国分离的第一种鱼类病毒。1991年,国际病毒分类委员会正式命名为草鱼呼肠孤病毒,英文简称GCRV。草鱼呼肠孤病毒属于呼肠孤病毒科,刺突呼肠孤病毒亚科,水生呼肠孤病毒属。病毒无囊膜,具有双层衣壳,病毒粒子,呈正二十面体对称球形颗粒。草鱼呼肠孤病毒的毒株大致可分成三个基因型。目前在我国流行的毒株类型以II型为主,英文简称GCRV—II。

分布情况

根据近年在我国开展的流行病学调查结果,草鱼出血病在我国草鱼主养区广泛存在,对华南华、中西南等地区草鱼养殖危害较大。

流行病学

自然情况下,草鱼呼肠孤病毒可感染养殖草鱼、青鱼,死亡率最高可达70%-80%,水温在20℃~30℃时易发病,25℃至28℃为流行高峰。

临床症状

草鱼出血病的临床症状大致可分为三个类型:一、红肌肉型,多见于5~10cm的小草鱼种。二、红鳍红鳃盖型,多见于10cm以上的较大草鱼种。三、肠炎型,在各种规格的草鱼种中均可见到。鱼体感染草鱼呼肠孤病毒后,各组织出现血管扩张、充血、细胞变性和局灶性坏死等。

诊断方法

针对草鱼呼肠孤病毒,目前已经建立了电竞观察法、免疫学方法、核酸扩增技术等多种实验室检测方法。其中核酸扩增技术是目前应用最为广泛的分子检测技术,灵敏性高,特异性强。

预防

目前疫苗接种是预防草鱼出血病的最有效方法。上世纪60年代末,使用的土法疫苗曾在预防发病中发挥了重要作用。弱毒疫苗于2011年获得生产批准文号,是我国第一个商业化应用的水产疫苗。另外,近年来,国内多家科研机构不断探索研究亚单位疫苗、DNA疫苗等新型疫苗,并在实验室条件下取得了较好的效果。

友情链接

【政府部门】: 农业农村部 | 广东省农业农村厅 | 全国水产技术推广站

【科研院所】: 华南农业大学 | 中山大学 | 广东海洋大学 | 仲恺农业工程学院 | 上海海洋大学 | 中国水产科学研究院珠江水产研究所 | 中国水产科学研究院南海水产研究所

咨询服务:020-34466381 | 合作服务:18620920190 | 会员服务: 020-34466381

地 址:广州市南沙区东涌镇市南路4号段广东海洋与水产高科技园4号楼 邮编:511453

Copyright 2006-2019广东省水生动物卫生协会版权所有

返回顶部