黄鹂无齿鲹规模化育苗试验

更新时间:2025-02-08 17:11:27 来源/作者:海洋与渔业杂志

为探究适合黄鹂无齿鲹的育苗模式,试验对比了高位池育苗模式和工厂化循环水育苗模式,并测定部分生产生长数据进行对比。结果显示,2种育苗模式中,养殖环境与管理方式不同,也使2种模式呈现出不同的饵料序列。此外,高位池育苗模式具有较高的育苗效率,鱼苗生长性能要远高于工厂化育苗模式,但其育苗成活率略低于后者。本试验对比了黄鹂无齿鲹2种不同的主流育苗模式,为黄鹂无齿鲹苗种培育提供了参考。

黄鹂无齿鲹(Gnathanodon speciosus),分类上隶属于无齿鲹属(Gnathanodon)、鲹科(Carangidae)、鲈形目(Perciformes)。其体色金黄,故俗称黄金鲹,体侧具有7~11条的黑色纵向条纹。黄鹂无齿鲹具有游泳能力强、集群性好以及掠食迅猛的特点。其幼鱼期下颌具有少数齿,而成鱼下颌和犁骨部位则无齿,仅有舌面较为粗糙,同类相残比较少。肉质细嫩,市场售价高。这些特征使得黄鹂无齿鲹既是良好的观赏性鱼类,又是高经济价值的食用鱼。

目前黄鹂无齿鲹的育苗方式以高位池和室内海水循环水池为主。目前国内针对黄鹂无齿鲹的早期发育和水族养殖的黄鹂无齿鲹的细菌性疾病进行了初步研究。国外主要集中在环境因子适应性、生长性能、食性和营养需求、分子分类等方面,但是其研究还处于比较初级阶段,对于其苗种生产、人工养殖方面仍缺乏研究,这无疑限制了黄鹂无齿鲹高效率和规模化人工养殖技术的开发。

一、材料与方法

1.苗种来源

试验用黄鹂无齿鲹水花由广东省农业技术推广中心大亚湾基地黄鹂无齿鲹亲鱼产卵孵化而来,其中工厂化循环水育苗模式所用仔鱼于2023年5月人工繁育获得,高位池育苗模式所用仔鱼于2023年8月人工繁育获得。

2.育苗条件

高位池育苗模式。高位池育苗模式试验在中国水产科学研究院南海水产研究所大鹏基地的高位海水池塘中进行。池塘面积1600m²,水深1.5m,盐度31.79‰~33.45‰,水温23.3~28.3℃,pH值7.92~8.24,配备水车式增氧机一台。工厂化循环水育苗模式。工厂化循环水育苗模式试验在广东省农业技术推广中心大亚湾基地的车间养殖池中进行。单池圆池规格直径3m,水深1.2m,盐度30.89‰~31.83‰,水温24.38~27.46℃,pH值7.47~7.69,池底铺设增氧气管。

3.仔鱼放养

高位池育苗模式。于2023年8月,将600000尾黄鹂无齿鲹仔鱼,运至南海水产研究所大鹏基地高位池塘中进行养殖,放养密度250~300尾/m³。工厂化循环水育苗模式。于2023年5月,将60400尾仔鱼放入广东省农业技术推广中心大亚湾基地水泥池中进行养殖,放养密度约1500~2000尾/m³。

4.育苗管理

高位池育苗模式。投放仔鱼前先对池塘水体进行培养,加入利生素、单胞藻生长液等进行培水,培水3-5天后即可投放仔鱼,仔鱼-稚鱼阶段鱼苗主要依靠摄食池塘中培育出的轮虫、桡足类等浮游动物生长,稚鱼-幼鱼的前期阶段开始投喂规格较大的冷冻丰年虫及福建海马饲料有限公司生产的鳗鱼粉,稚鱼后期开始加入广东越群生物科技股份有限公司生产的P0号规格浮性水产种苗饵料混合投喂,逐步驯化为摄食全人工配合饲料,每日投喂4次。黄鹂无齿鲹高位池育苗模式遵循轮虫-桡足类-鳗鱼粉-人工配合饲料的饵料序列,转料时通过交叉投喂过渡。1~10dph黄鹂无齿鲹鱼苗依靠摄食高位池塘中的轮虫和桡足类生长;11dph起开始投喂冷冻丰年虫;15dph起冷冻丰年虫夹杂鳗鱼粉进行投喂;21dph起开始交叉投喂鳗鱼粉和人工配合饲料,开始进行驯化。工厂化循环水育苗模式。鱼苗在海水循环水系统中进行养殖,前期投喂SS型及S型褶皱臂尾轮虫,中期发育至稚鱼阶段后开始投喂桡足类及冰冻丰年虫,育苗后期开始投喂人工配合饲料进行驯化,每日投喂4次。黄鹂无齿鲹工厂化育苗模式遵循轮虫-桡足类-冻桡足类-人工配合饲料的饵料序列,转料时通过交叉投喂过渡。1-13dph投喂SS型、S型褶皱臂尾轮虫;13dph-19dph加入活体桡足类进行投喂;19dph起开始夹杂冷冻丰年虫投喂;26dph起开始加入人工配合饲料混合投喂驯化。

5.生长监测及性状测定

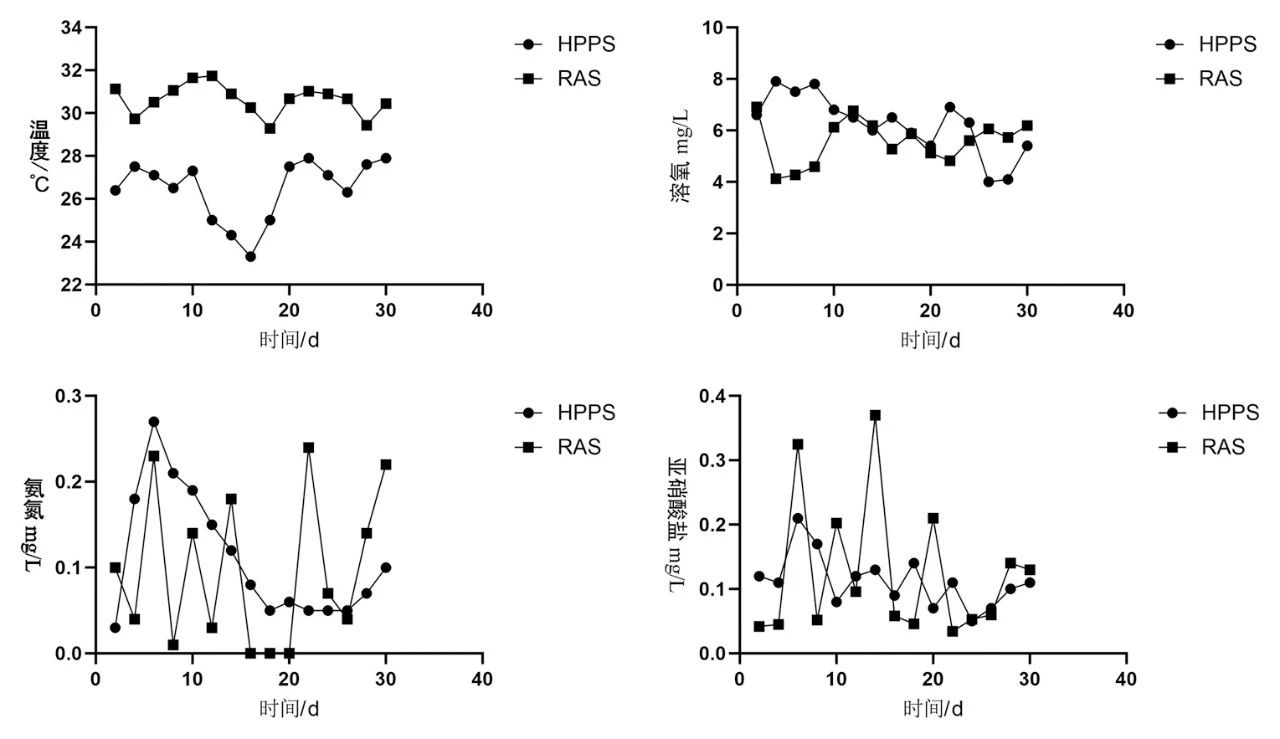

对育苗期间水环境进行监测把控,隔天使用HANNA HI-98194仪器测量育苗池水温、溶氧、盐度、pH值,使用Merck(默克,德国)试剂盒测定氨氮、亚硝酸浓度,建立监测记录,监控水质变化,确保及时发现异常情况并采取有效措施。当年2种育苗模式水质情况(见图1)。

图 1 两种不同育苗模式水质检测情况(HPPS:高位池育苗模式;RAS:工厂化循环水育苗模式)

从第三天起每10天对鱼苗的体长数据进行测量,前期通过捕捉鱼苗进行体视镜拍照测量,后期通过数显游标卡尺测量,并按照公式计算特定生长率:体长的特定生长率=ln(实验结束时体长)-ln(实验开始时体长)÷养殖时间×100%

二、结果

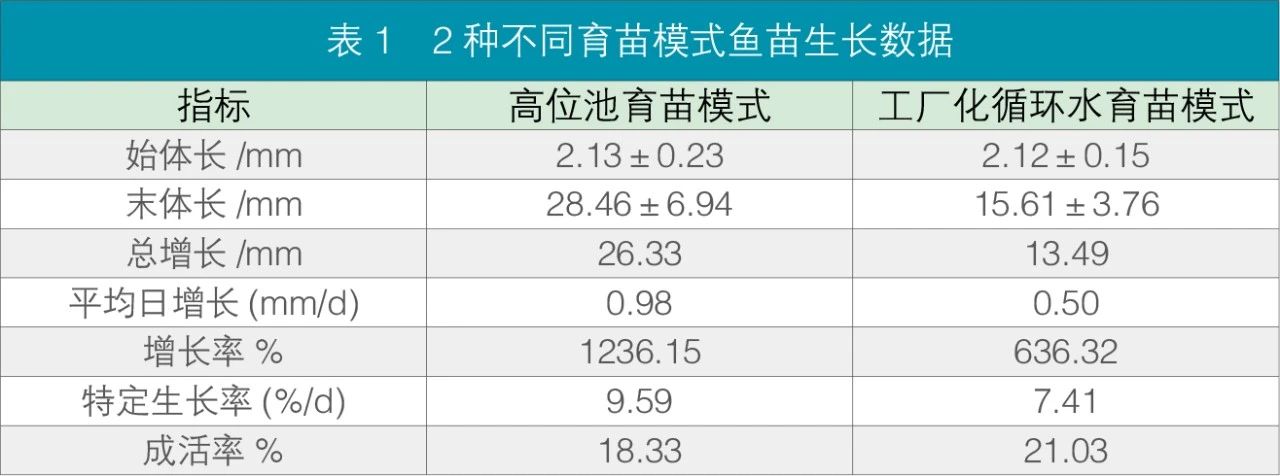

在海水高位池中养殖的黄鹂无齿鲹,其苗种成活率要低于工厂化循环水育苗模式,而其生长性能包括体长的特定生长率则要高于工厂化循环水养殖,其他各项生长性能比较见表1。

1. 高位池育苗模式2023年9月,对高位池鱼苗进行排水拉网测产。共收获110000尾,平均体长28.46±6.94 mm,30日龄。高位池塘成活率18.33%。

2. 工厂化循环水育苗模式2023年6月,对养殖在车间内循环水系统的鱼苗进行排水测产。共收获12700尾,平均体长15.61±3.76mm,30日龄。工厂化循环水育苗模式成活率21.03%。

三、讨论

1.2种不同育苗模式的饵料序列

黄鹂无齿鲹育苗模式的不同也伴随着育苗饵料序列的变化,有研究表明,在与卵形鲳鲹、黄尾鰤、高体鰤、五条鰤等4种鲹科鱼类比较中发现,黄鹂无齿鲹初孵仔鱼体型最小,但其仔鱼期的发育速度比其他同为鲹科的鱼类要较快,20 DPH时即完成了仔鱼期的发育,这可能与其独特的摄食方式有关,初孵仔鱼的口裂越大,其开口摄入饵料的时间也越早。黄鹂无齿鲹幼鱼吻部长而宽大,没有咽齿,仅依赖可伸缩的吻部吸取食物进行摄食,因此尽管黄鹂无齿鲹初孵仔鱼体型较小,但其在开口摄食阶段仍然可获得相对更多的养分,促进鱼体各部位的分化发育。

在不同育苗模式当中,高位池塘生态育苗方式自成一套生态系统,具有生物饵料丰富和养殖空间广的特点;而室内工厂化育苗则是使用室内车间和成套水处理设备代替传统的室外土塘育苗,从而避免外界因素的干扰,实现海水鱼苗种的集约化、高效化、规范化和绿色化生产的一种方法。由于这两种育苗模式在水环境、管理、投苗量上都有所不同,饵料投喂也呈现出不同的序列。

高位池塘养殖的黄鹂无齿鲹鱼苗饵料序列呈现出较快的转料现象,2种育苗模式具体饵料转料天数见表2,两种育苗模式前期饵料序列均为轮虫+桡足类过渡,相比于室内工厂化循环水养殖的鱼苗,高位池模式更早的开口摄食体型较大的丰年虫及人工颗粒饲料或粉料,这可能与高位池育苗模式的特点有关,生物饵料丰富、养殖空间广,鱼苗前期生长速度较循环水育苗模式更快。此外,高位池塘转化人工饲料过程中加入了鳗鱼粉进行交叉投喂过渡,在前期尚未驯化完全为聚集吃料的情况下,全池投喂鳗鱼粉料能较好的给鱼苗补充营养,有助于顺利完成摄食人工配合饲料的转化。

2. 2种不同育苗模式的生长性能及成活率

在鱼类育苗过程中,养殖环境或条件对鱼苗的生长发育具有显著影响,有研究认为较高的养殖密度会造成鱼类生长缓慢。本试验比较了高位池育苗模式和工厂化循环水育苗模式下黄鹂无齿鲹育苗的生长性能及成活率差异,经过30d的饲养,两种模式下鱼苗的各项生长及养殖数据见表1。各项数据表明,与工厂化循环水育苗模式相比,高位池养殖的鱼苗生长速度相对较快,但成活率要低于工厂化循环水养殖,这可能是与养殖密度及养殖环境有关,高位池塘养殖密度低于工厂化育苗,鱼苗活动空间更广,且池塘内饵料类型更丰富,能为鱼苗生长提供充足的营养,而工厂化育苗在养殖环境上要比高位池塘更加稳定,也更加易于把控管理,这也使得这一批次工厂化育苗成活率要高于高位池塘育苗模式。

3.育苗模式探讨

出于其聚集性强、喜群游、活动频繁的特点,黄鹂无齿鲹的养殖对养殖空间和养殖密度要求较高,这恰恰符合了深远海网箱养殖模式的特点。在我国南海沿岸,黄金鲹的繁殖季节一般为春夏两季,一般为2月上旬至7月下旬,其产卵行为也与温度密切相关,在广东及海南等地,若当年夏季6-7月水温过高,黄金鲹不会出现产卵行为,而在10-12月水温下降之后,有部分黄金鲹会在此时出现产卵行为。同时黄鹂无齿鲹还具有不俗的食用价值和观赏价值,综上各点,黄鹂无齿鲹是非常适合深远海网箱模式养殖的鱼类之一。开发黄鹂无齿鲹的人工繁育育苗模式研究,为加强我国现代化海洋牧场品种多元化提供参考。而在鲹科鱼类中,黄鹂无齿鲹展示出与目前主流鱼种卵形鲳鲹相似的特点,如集群性好、肉质细嫩等。本试验对比了传统海水高位池育苗与工厂化循环水育苗模式,各模式均培养出了一批次成鱼鱼苗。在整个育苗过程中,收集了一定的数据如不同育苗模式的成活率、鱼苗的生长性能等,为日后深入研究黄鹂无齿鲹育苗模式提供了参考依据。

友情链接

【政府部门】: 农业农村部 | 广东省农业农村厅 | 全国水产技术推广站

【科研院所】: 华南农业大学 | 中山大学 | 广东海洋大学 | 仲恺农业工程学院 | 上海海洋大学 | 中国水产科学研究院珠江水产研究所 | 中国水产科学研究院南海水产研究所

咨询服务:020-34466381 | 合作服务:18620920190 | 会员服务: 020-34466381

地 址:广州市南沙区东涌镇市南路4号段广东海洋与水产高科技园4号楼 邮编:511453

Copyright 2006-2019广东省水生动物卫生协会版权所有

返回顶部