种业攻关 | “赛马”攻关显成效,硇洲族大黄鱼育种全面开花

更新时间:2025-03-13 14:54:12 来源/作者:海洋与渔业杂志

广东是我国海水鱼类养殖第一大省,但大黄鱼的养殖产量却极少。《2024中国渔业统计年鉴》显示,2023年,全国大黄鱼产量超28万吨,是仅次于金鲳鱼的第二大海水养殖类,其中广东569吨,仅占全国产量的2%。硇洲族大黄鱼因长期处于温热环境中而形成的更好的高温耐受性和免疫适应性,成为广东发展大黄鱼产业的突破口,同时也为进一步丰富广东现代化海洋牧场适养品种提供了新选项。

▲ 硇洲族大黄鱼

广东省农业农村厅重点推进的“广东省现代化海洋牧场适养品种核心技术攻关项目”,把硇洲族大黄鱼列入重点攻关品种,从全国范围择优选聘了5个育种团队开展"赛马"攻关。经过近一年的科研攻关,5个团队对硇洲族大黄鱼进行了不同层面的研究,总体成效显著:野生群体收集、驯养取得全面成功,人工繁育技术陆续突破,多点开花,明确了群体遗传特征及优势性状,不仅有力推动硇洲族大黄鱼产业化进程,更为下一步良种培育及产业良性发展指明了方向。

攻关项目引入了“赛马”攻关机制,显著激发了各团队创新活力,后续项目管理方将通过严格公平的考核制度,进一步优中选优,对综合排名靠前团队予以重点支持。广东省农业农村厅也正在同步推进硇洲族大黄鱼原种场认定等工作,收集、整理、保存硇洲族大黄鱼原种种质资源,提前保护本土大黄鱼遗传多样性,强化原、良种保种选育,推动广东大黄鱼产业的高质量发展。

性状优势明显:

耐高温、遗传多样性高,选育潜力大

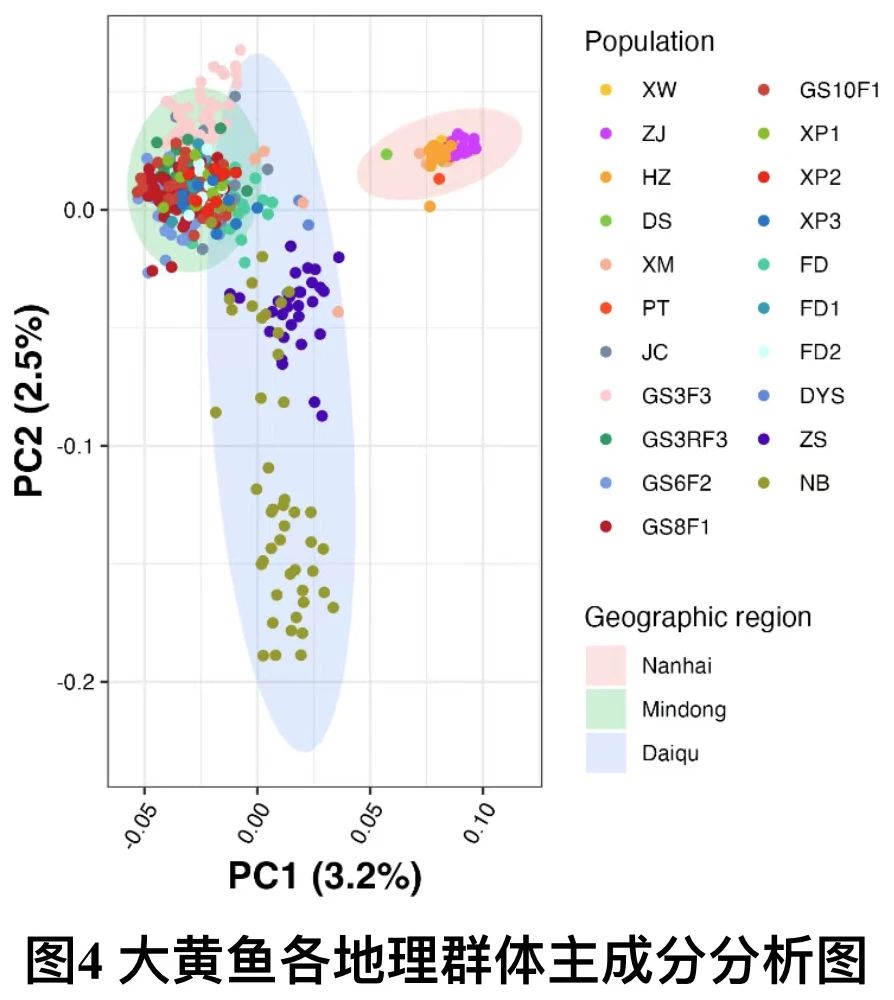

厦门大学徐鹏团队设计开发了大黄鱼“宁芯4号”10K液相基因分型芯片,建立了硇洲族大黄鱼种质资源鉴定技术,对硇洲族大黄鱼地理群体种质鉴定的准确率大于99%。团队对三个大黄鱼族群进行了群体结构分析研究,结果表明硇洲族大黄鱼群体与闽东、岱衢两个群体野生种质及选育系群体相比,具有显著的遗传分化。

中国水产科学研究院东海水产研究所彭士明团队利用该课题组研发的“东海芯1号”大黄鱼15K基因组育种芯片,对硇洲族大黄鱼进行遗传多样性和群体进化分析,结果显示,硇洲族群体的遗传多样性显著高于岱衢族、闽粤东族的养殖群体,该团队驯养的种群内亦没有刻意的近交,具有较高的选育潜力。

中国水产科学研究院南海水产研究所郭华阳团队建立了硇洲族大黄鱼性状测试档案,并对其耐高温性状进行了对比评价。结果显示,相较于闽粤东族大黄鱼,硇洲族大黄鱼更具有耐高温特性,同时证实其体质量性状具较高选择潜力,而体长可作为体质量的首选指标。团队下一步将以此为指导,开展硇洲族大黄鱼快速生长新品种选育工作。

突破规模化繁育技术:

成功繁育硇洲族大黄鱼子一代

截至目前,5个攻关团队都已完成硇洲族大黄鱼野生种群搜集和人工驯化,部分团队已成功繁育了子一代。

彭士明团队已培育获得约70万尾硇洲族大黄鱼原种子一代仔鱼。系统进化树分析显示,收集的大黄鱼种群及其仔鱼一代,均属于硇洲族群体,表明团队已初步完成了硇洲族大黄鱼人工繁育技术的构建,并获得了硇洲族大黄鱼原种子一代。

南方海洋科学与工程广东省实验室(湛江)张博团队成功驯化野生硇洲族大黄鱼亲鱼800余尾。今年2月20日,专家现场验收显示,团队培育出30日龄、规格为2.5厘米的鱼苗超30万尾。

省农业技术推广中心黄锦雄团队收集驯化了种群2000多尾。自2024年12月至今已成功进行三个批次的人工繁育试验,孵化鱼花50万尾,其中,今年1月培育1.5-2.0cm规格鱼苗约3万尾,今年2月,培育鱼苗8.7万尾,育苗存活率达90.63%。

郭华阳团队在湛江开展了野生硇洲族大黄鱼种质资源收集,并在网箱进行了驯化养殖,目前保存硇洲族大黄鱼种质资源2000尾。

徐鹏团队收集150g-1000g规格的野生活体种质资源,并基于该群体资源建立了硇洲族大黄鱼的人工驯化与养殖技术。

友情链接

【政府部门】: 农业农村部 | 广东省农业农村厅 | 全国水产技术推广站

【科研院所】: 华南农业大学 | 中山大学 | 广东海洋大学 | 仲恺农业工程学院 | 上海海洋大学 | 中国水产科学研究院珠江水产研究所 | 中国水产科学研究院南海水产研究所

咨询服务:020-34466381 | 合作服务:18620920190 | 会员服务: 020-34466381

地 址:广州市南沙区东涌镇市南路4号段广东海洋与水产高科技园4号楼 邮编:511453

Copyright 2006-2019广东省水生动物卫生协会版权所有

返回顶部