小小水草,内藏渔业发展“新密码”

更新时间:2025-07-25 10:31:33 来源/作者:人民日报

清晨的珠海斗门,虾塘水波潋滟。翠绿的茜草如绸带般铺满池底,罗氏沼虾在清澈的水中穿梭腾跃。这样“渔草CP”和谐共生的图景,如今在斗门已成常态。

作为珠海传统的水产养殖大区,斗门这片生机勃勃的水域,正见证着一场颠覆传统的“渔业革命”——在“百千万工程”的浪潮下,斗门区以“渔草共生”绿色养殖模式破局传统渔业困境,让一池碧水同时承载起生态环境循环与居民财富增值的双重使命。

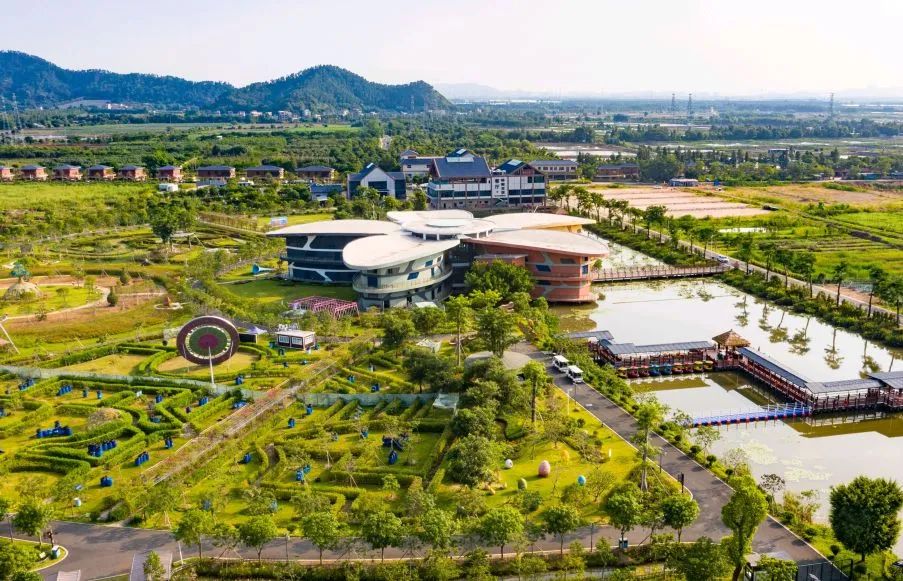

茜草-罗氏沼虾养殖场航拍图

“池塘革命”:擦亮珠海养殖新名片

珠海斗门水网纵横,坐拥17.6万亩养殖池塘,尽享珠三角黄金水道便利,是珠三角重要的水产养殖基地。以罗氏沼虾为例,早在1970年代,该品种就由中国农业科学院从日本引进,“落户”于此。

然而这片咸淡交汇的黄金河口,早期却陷于粗放养殖的困境。种苗杂乱、病害频发,白水塘里浮萍、蓝藻肆虐,最终导致养殖规格小,亩产不到三四百斤,农户养殖效益不理想,都曾是行业发展的痛点、堵点。

经过多年的探索,斗门养殖户发现可以通过种植茜草改善水质,茂密的水草不仅可以吸收亚硝酸盐和氨氮,还能为虾群提供充足的栖息地和食物来源。

曾经困扰斗门数十年的养殖困局,在一株株摇曳的茜草间悄然破题。

罗氏沼虾养殖户罗国华亲历新养殖模式带来的变化。“以前都是靠天吃饭。”罗国华说,相比传统白水塘的养殖模式,用茜草养殖的罗氏沼虾,不仅产量翻了好几番,肉质也更加脆甜,颇受市场欢迎。

在得到大量经验验证后,“渔草共生”的养殖新模式,成为斗门罗氏沼虾保质提产的转机。

这场“池塘革命”远非种草这般简单。为进一步推广“渔草共生”模式,解决以往粗放养殖带来的发展难题,斗门区研究制定以《斗门区水产养殖池塘升级改造绿色发展三年行动方案》为核心的“1+N”制度体系,配套出台《“茜草-罗氏沼虾”养殖技术规范》《斗门区养殖池塘标准化改造技术指南》等实操手册,同时结合养殖工作实际,建立“以方案指导实践,以实践完善方案”的工作闭环。

莲洲镇获评全国“茜草罗虾”生态养殖示范镇

据统计,“渔草共生”模式推广以来,斗门全区罗氏沼虾养殖面积从1.7万亩上升至2.2万亩,其中“茜草-罗氏沼虾”养殖面积从1万亩上升到2万亩,广丰村莲洲镇更是成为2024中国罗氏沼虾风云榜“茜草罗虾”生态养殖示范镇。如今,斗门水产养殖升级改造已初见成效,“亩产高”“品质好”成为斗门养殖业的新标签。

“渔草共生”:开辟生态养殖新模式

尾水治理压力大,曾经是桎梏斗门水产养殖产业发展的因素之一。数据显示,斗门养殖户众多且养殖池塘布局分散,约三成的养殖池塘面临尾水不达标的问题,面积达5.6万亩。

珠海市斗门区农业部门相关负责人介绍,由于传统设施型尾水治理占用土地,设施建设、后续运维费用的投入成本不菲,普通养殖户较难以承担。

以“三池两坝法”为例,新建池坝所需面积为3至10亩/百亩池塘,每亩建设成本与后续运维成本,分别为5000至9000元、300至500元。小规模零散的养殖池塘,治理成本则更高。

同时,一部分处理技术无法适用于所有养殖方式,要求养殖户拥有较高专业技能,但大部分养殖户暂无这方面知识储备,技能掌握不足,故推广过程较为艰难。

当传统尾水治理陷入高成本困局,“渔草共生”则提供了一条养殖模式与尾水治理有效互促的新解法。

2023年9月起,斗门区组织香港科技大学(广州)、中国水产科学研究院珠江水产研究所、珠海市现代农业发展中心等专家团队,开展以“茜草-罗氏沼虾”“湿地-青蟹”为代表的“渔草共生”绿色养殖试点。调查结果显示,传统模式养殖罗氏沼虾的3个池塘,在120天后均出现总氮、化学需氧量(COD)超标现象,而3个“渔草共生”的罗氏沼虾养殖池塘各项指标均符合标准要求。

除了尾水治理效果好,“渔草共生”还具备零占地、低成本等优势。养殖户仅需承担采购水草幼苗、种植人工等费用,每亩池塘每年投入不超过300元,通过培训,普通人3天左右即可掌握相关技术规范。

这种以生态循环为亮点的健康养殖法,在斗门乾务镇大海环村最能得以体现。该村聚焦青蟹“低养殖密度、低饲料投喂量、高经济价值、高尾水达标率”特点,大力推广湿地+鱼塭、小型人工湿地、低密度大水面等生态养殖模式,亩产青蟹300斤左右,比传统养殖模式增产50%。

青蟹养殖

“鲜甜好味、膏多肉厚,这是食客们对斗门乾务青蟹的评价。”作为村里第一批养蟹人,王坤介绍,自家的青蟹不仅销往浙江、福建等地,也深受港澳客商欢迎,在高峰期每天都会捕捞500多斤。

目前,斗门区青蟹绿色养殖面积近8000亩,茜草-罗氏沼虾绿色养殖面积已达1.9万余亩,新模式推动尾水达标率平均提升30%以上,实现多种污染物源头减量。围绕“以草净水、源头减量、达标排放”目标,生态循环的“绿色增长方程式”在斗门成为现实。

“致富CP”:激发现代渔业新活力

2024年,斗门区渔业产值79.36亿元,同比增长4.0%,在第一产业中占比约八成;水产品产量28.34万吨,同比增长4.0%。数字背后,“渔草CP”成为斗门养殖人的致富经。

斗门区莲洲镇广丰社区党群服务中心副主任吴健登介绍,近年来,“茜草-罗氏沼虾”养殖模式在全村得到推广,他自己也是养殖大户。

吴健登算了一笔账:在“渔草共生”养殖模式下,罗氏沼虾的产量、品质均有提升,市场价格要比白水塘养殖的罗虾高出2至3元/斤,养殖成本反而更低,每斤能够节省3至4元。

“去年上半年虾价20多元/斤,养殖户的利润约为5000元/亩;下半年涨至35至38元/斤,利润可以达到8000元/亩。”据悉,广丰村共有1600多亩茜草虾塘,带动40余户养殖户收入翻番。谈及收入,吴健登笑着表示“非常满意”。

在斗门镇大赤坎村,珠海市文汉农业发展有限公司是当地第一批引进“茜草-罗氏沼虾”养殖模式的企业。通过对茜草的精细化管控及底部增氧设备等技术手段,文汉农业实现罗氏沼虾高密度和生态健康养殖两不误,还带动周边3000余户罗氏沼虾养殖户平均亩产达1200斤,最高亩产突破2000斤。

“我们提供饲料、种苗、养殖服务等业务,饲料年销量超8000吨,自营罗氏沼虾苗年销达4亿尾,罗氏沼虾一年流通量达150万斤,几乎全面覆盖整条罗氏沼虾产业链。”文汉农业总经理刘惠明表示,公司作为经销商会与养殖户达成深度合作,为其提供定制化服务。

2024年,斗门南部的大海环村青蟹年产量超过65万斤,年产值达6000多万元。村民们的钱袋子越来越鼓,信心越来越足。

斗门区“虾稻轮作”技术示范基地

珠海大力发展“渔草共生”的短短一年间,“茜草-澳洲淡水龙虾”“通心菜-马友鱼”“小龙虾-水稻轮作”等多元循环经济新模式创新涌现,持续推动农业绿色转型和循环经济发展。与此同时,更多种养循环的“新打法”正逐步在田间地头得到验证——乾务镇首创“两季稻、一季虾”轮作模式,成功实现了反季节小龙虾养殖,综合收益是单一种植水稻的2至3倍;莲洲镇探索金钱鱼与虾混养,每亩最高增收2500元,实现“一水双收”高效益……据统计,截至目前,全市各种“渔草共生”绿色养殖总面积从2024年下半年的2.7万亩增至3.94万亩,增长46%,养殖户增收超8000万元,实现经济效益和生态效益双丰收。

从“靠天吃饭”到“以草致富”,“渔草共生”模式成为斗门区高质量推进“百千万工程”的生动注脚。随着多元创新循环经济新模式的不断涌现,一条“产出高效、产品安全、资源节约、环境友好”的现代渔业道路已然清晰。下一步,珠海将持续以“渔草共生”绿色养殖为重要抓手,围绕鱼、虾、蟹产业健康化方向,不断深化技术创新与模式探索,在循环经济上闯出一条“优化资源配置-深化技术攻坚-强化多方联动-转化生态价值”的珠海特色路径。

友情链接

【政府部门】: 农业农村部 | 广东省农业农村厅 | 全国水产技术推广站

【科研院所】: 华南农业大学 | 中山大学 | 广东海洋大学 | 仲恺农业工程学院 | 上海海洋大学 | 中国水产科学研究院珠江水产研究所 | 中国水产科学研究院南海水产研究所

咨询服务:020-34466381 | 合作服务:18620920190 | 会员服务: 020-34466381

地 址:广州市南沙区东涌镇市南路4号段广东海洋与水产高科技园4号楼 邮编:511453

Copyright 2006-2019广东省水生动物卫生协会版权所有

返回顶部