养殖斑节对虾,雌雄比例将决定盈利水平!

更新时间:2021-04-06 10:44:40 来源/作者:一号水产

斑节对虾,也被人称之为草虾、金刚虾,是仅此于南美白对虾的第二大养殖甲壳类动物。特别是这两年,由于南美白对虾疾病爆发几率高,价格相对较低等因素,很多国内外的养殖户纷纷转行养殖斑节对虾,且越来越受到养殖户的欢迎。

一、养殖斑节对虾,雌雄比例将决定盈利水平!

由于斑节对虾个头比南美白对虾要大,卖相也比较好,所以销售价格比南美白对虾要高上不少,所以决定斑节对虾价格主要因素,是怎么样才能把斑节对虾养至足够大的规格。

决定斑节对虾个头大小的因素有很多,但是其中最重要的一个因素是雌雄的比例。多项研究表明,斑节对虾存在性别差异化生长,也就是说雌性斑节对虾,比雄性斑节对虾生长的速度更快,个头要更大。因此,很多养殖户都希望拿到雌性数量更多的虾苗,因为这样能够有效的提高虾的产量。

二、什么因素能够决定,孵化斑节对虾的雌雄比例?

温度、盐度、营养水平,是决定斑节对虾各种生理反应(发育、新陈代谢、生长速度;性别形成)的三种重要因素。特别是温度,根据相关研究表明,温度每提升1摄氏度(在斑节对虾可耐受范围内),斑节对虾的新陈代谢可以提高10%,这对于提高斑节对虾的生长速度,将是非常有利的。

同时,温度的高低,会对一些物种的雌雄比例产生深远的影响。温度对不同的物种之间,会产生不同的影响。比如,温度高,一些物种的雌性会多一些,然而一些物种的雄性会多一些。但是需要注意的是,这样的温度变化需要在物种可耐受的范围内,如果温度太高或者变化过大,将有可能导致该物种出现异常或者死亡。

对于大多数水生动物(包括甲壳动物)来说,从孵化后的第45-90天,才能决定其性别。其时间长短,由物种的不同、盐度、温度、营养水平,这几个因素来决定。然而目前为止,还没有研究表明,温度对于斑节对虾性别的形成,将产生怎么样的影响。因此,本研究将首次解密,温度对于斑节对虾性别的影响,为孵化场、养殖户提高利润,提供科学的依据。

三、研究设计:

1、有研究表明,甲壳动物有15个基因参与了决定性别过程。分别为8个雌性特异(促进动物生长为雌性): sex-lethal(SXL)、otu、dsx、ovo、fem-1、fru、vtg、tra-2。7个雄性特异(促进动物生长为雄性): chh、lag. dsx1、xol-1、her-1、cullin-2、srt。

2、本研究采用6种温度(24℃、26℃、28℃、30℃、32℃、34摄氏度),研究其对斑节对虾的生长、存活率、性别的影响。

四、研究结果:

1、不同温度,对于斑节对虾性别的形成和生长速度

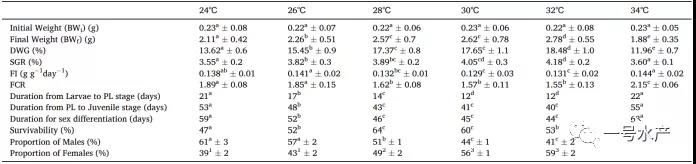

图1:

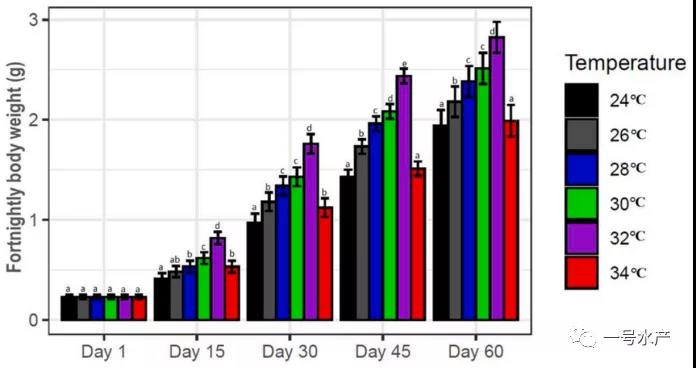

图2:

通过上面两张图片,我们可以清楚的看到,不同的温度明显改变斑节对虾的性别和生长速度。

图1显示,温度对于斑节对虾性别的形成,产生比较明显的影响。在24℃、26℃的条件下,雄性斑节对虾的比例要高;然而在30℃、32℃、34℃时,雌性斑节对虾的比例要高。

图2显示,从研究开始(第一天),斑节对虾的体重并没有明显的变化,但是从第15天至研究结束(第60天),斑节对虾的平均体重出现明显变化,其中32℃组获得最高的体重,但是存活率较低。相对而言,28℃、30℃获得最佳的体重和存活率。

2、温度对耗氧量的影响

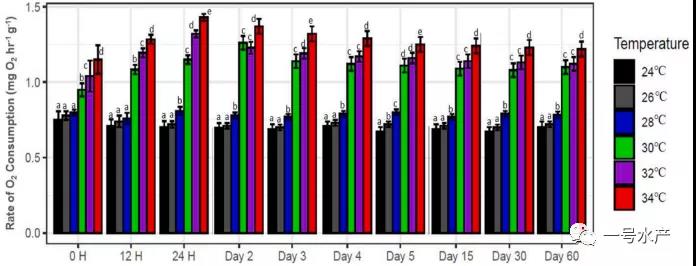

图3:斑节对虾在6种温度的情况下,不同时间耗氧量的对比

通过上图,我们可以清晰的看到,24℃、26℃、28℃的耗氧量相对较低,30℃、32℃、34℃的耗氧量相对较高,其中34℃的耗氧量最高。

3、温度对于性别特异基因的影响。

通过研究我们发现,在24℃、26℃的条件下,雄性基因表达的水平要高,然而在30℃、32℃、34℃的条件下,雌性基因表达的水平要高。

五、总结:

本研究首次明确了,斑节对虾最佳的生长温度,无论是对于孵化场,还是养殖户,都具有重要的意义。因为我们可以调节温度,来调节雌雄比例,以此来提高虾的产量。

友情链接

【政府部门】: 农业农村部 | 广东省农业农村厅 | 全国水产技术推广站

【科研院所】: 华南农业大学 | 中山大学 | 广东海洋大学 | 仲恺农业工程学院 | 上海海洋大学 | 中国水产科学研究院珠江水产研究所 | 中国水产科学研究院南海水产研究所

咨询服务:020-34466381 | 合作服务:18620920190 | 会员服务: 020-34466381

地 址:广州市南沙区东涌镇市南路4号段广东海洋与水产高科技园4号楼 邮编:511453

Copyright 2006-2019广东省水生动物卫生协会版权所有

返回顶部