大黄鱼养殖常见病虫害防控指南

更新时间:2025-09-01 11:18:00 来源/作者:华中渔业研究社

大黄鱼又名黄花鱼、黄鱼,是我国主要海水养殖品种。养殖区域主要集中在福建、浙江、山东和广东4省,其中福建省大黄鱼养殖产量占全国总产量的84.5%。大黄鱼养殖以海水网箱养殖为主。养殖大黄鱼疾病种类繁多,包括细菌性、病毒性、寄生虫性疾病等,其中刺激隐核虫病、锥体虫病、假单胞菌病和白鳃病危害较大。今天小编分享一下大黄鱼常见病虫害发生的原因及防控:

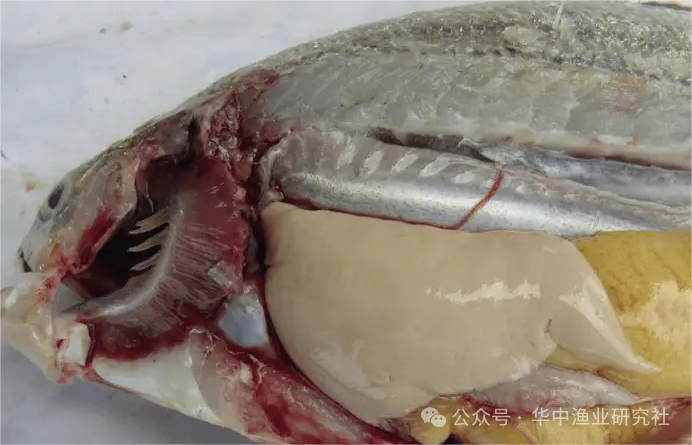

一、内脏白点(诺卡氏菌)

内脏白点通常流行于次年春末(4-5月份)的二龄中苗,规格在2-5两之间,大鱼和小苗也会患得此病,主要集中在水温20度左右。主要症状为游动无力、食欲减退、全身不同程度的溃烂、肠炎腹水严重、内脏糜烂等,致死率较高,尤其是今年的发病率和致死率相比前两年更为严重,部分养殖户损耗期可超过一个月。

主要发病原因在于水温升高时机体的免疫力下降、致病菌的活跃(假单胞菌、诺卡、弧菌等)、养殖密度的提高使得传播速度加快,加上近几年抗生素的滥用大部分养殖户不注重保健的重要性。

应对措施:

1、控制投饵率。

2、注意鲜料的新鲜度,尽量使用颗粒料投喂。

3、在年前使用肝肠护卫+菌全清+抗生素做2次预防。

4、在开春后多使用肝肠护卫和维生素进行内脏修复。

5、发病时使用肝肠护卫+杜仲酵母多糖+菌全清+恩诺阿莫配伍进行治疗。

二、弧菌病

肠炎和体表溃疡是该病的典型特征。病鱼腹部膨胀,肛门红肿外突或有黄色黏液流出。体表皮肤有瘀点或瘀斑,尤以腹部、尾柄区为盛。严重者鱼鳍缺损,尾柄、头部等处溃烂。流行特点:4-11月均可发生,6月中旬至9月下旬是主要流行季节。寄生虫寄生或机械性损伤导致鱼体表受损后,易继发该病。主要病原:溶藻弧菌、副溶血弧菌、哈维氏弧菌、鳗弧菌、河流弧菌等细菌(革兰氏阴性菌,端生鞭毛,菌体呈弧状或逗点状)。

应对措施:内服:恩诺沙星粉(水产用)、氟苯尼考(水产用)、磺胺类药物(水产用)等兽药拌料投喂(具体用量参照水产养殖用兽药商品说明书介绍)。注意事项:养殖期间,注意给鱼补充肝肠护卫等增强免疫力的添加剂和丁酸梭菌等;日常操作时小心谨慎,避免对鱼造成机械性损伤。

三、虹彩病毒

大黄鱼虹彩病毒属于虹彩病毒科细胞肿大病毒属,是发现最多的大黄鱼病毒性病原,也是每年最严重的病害。该病毒主要感染幼鱼,夏季高水温期(27℃以上)感染鱼死亡率可达70%以上。而今年水温在28度以上的时间非常久,同时伴随着的病害还有本尼登虫、锥体虫等,造成今年大部分小苗成数在目前为止已经不足4成。

应对措施:

1、视水温及死亡量及时控料或停料。

2、在高发期定期拌料内服肝肠护卫+虹斑宁+领航号提高鱼体机体免疫力及肝脏代谢能力。死亡严重时避免使用抗生素。

3、大量死亡时,尽量不要驱虫。等损耗稳定后择机驱虫。

四、白鳃病

大黄鱼“白鳃病”具有传染性和致死性,主要发生在夏季高温期,发病水温一般为24-30℃,养殖网箱发病率约30%,发病网箱死亡率可高达70%。从规格5~10cm的幼鱼到成鱼均可发病死亡。急性发病期3~5天左右,慢性发病持续一个月甚至更长时间。

白鳃发生的原因:

1、大黄鱼虹彩病毒(LYCIV)感染导致的白鳃,在部分患病鱼体内检测到大量虹彩病毒。通过人工感染实验也进一步确定,虹彩病毒可以导致大黄鱼出现白鳃现象。

2、大黄鱼代谢失调,特别是大黄鱼肝胆疾病的发生,也是导致大黄鱼出现白鳃的重要原因之一。特别是近几年随着饲料原料价格的上升,非常规蛋白原料的大量使用,引起的大黄鱼肝胆疾病越来越严重,白鳃的发生也是呈现逐年上升的态势。另外,摄食发霉的、营养成分不全的变质饲料,水中氨氮含量高,长期使用抗菌素或含铜、锌的添加剂,经常使用敌百虫挂袋或抗菌素消毒也会引起大黄鱼肝胆疾病的爆发。

3、诺卡氏菌感染:也是近年导致白鳃的一个原因。以往感染诺卡氏菌的黄鱼肝脏以及肌肉会出现小白点,但是近几年有些感染诺卡氏菌的黄鱼不会出现小白点,但是出现肝胆以及其他器官坏死的现象,黄鱼的鳃也出现白鳃的症状。

应对措施:

1、控制养殖密度,保持网箱水流的畅通,保持水体中溶解氧充足,以及水质指标稳定。

2、科学投喂饵料,尽量减少鲜饵的投喂,加大成品饵料的投喂比例。防控不新鲜变质饵料的使用,合理控制投饵率,不过饱投喂;选择大厂有保证的饲料。

3、饵料中定期添加保肝护肝的药物,降低肝胆疾病的爆发率,增强鱼体对病毒以及细菌的抵抗能力。可添加肝肠护卫进行保肝护肠,以及领航号等营养物质增强鱼体免疫力,提高鱼体质,增强抗病能力。

4、可投喂一些具有抗病毒、广谱杀菌和清热解毒的中草药防控病毒白鳃病的发生。确定是诺卡氏菌导致的白鳃,可以采用抗生素治疗(氟苯尼考和盐酸多西环素)5-7天为一个治疗期。确定是虹彩病毒导致的一定要减料甚至停料,损耗下降后,再恢复吃料。

五、刺激隐核虫

刺激隐核虫。(刺激隐核虫又被称为海水小瓜虫,呈球形或卵形,全身被有纤毛,前端有一胞口。该虫寄生于海水硬骨鱼类的皮肤、鳃的上皮下,可引起鱼类的传染性疾病)流行季节为5-7月和10-11月。水温超过20℃时开始流行,水温23-27℃时易暴发。主要症状:病鱼食欲减退,游动异常,时而忽然快速游动,时而与池壁或网衣摩擦。典型症状是病鱼体表和鳃上遍布肉眼可见白色小点。

应对措施:养殖过程中可通过合理布局网箱鱼排,勤换洗网衣,保持水流畅通;控制适宜养殖密度,达到商品规格及时起捕;科学投喂,发病高峰期改投优质配合饲料,在饲料中添加提高鱼体免疫力的饲料添加剂;网箱内吊挂硫酸铜硫酸亚铁粉(水产用)和次氯酸钠溶液(水产用)等驱杀虫制剂(具体用量参照水产养殖用兽药商品说明书介绍)等加强防控。

六、淀粉卵涡鞭虫病

眼点淀粉卵涡鞭虫(寄生在海水鱼类上,虫体内含有淀粉粒,成虫用假根状突起固着在鱼体上。寄生期的虫体是营养体,直径为20-150μm,最长达350μm。虫体主要寄生在大黄鱼的鳃、皮肤和鳍等处)。流行季节在3-6月及9-10月,水温23-27℃时易发病。主要症状:寄生部位主要为鳃、鳍条和皮肤。病鱼鳃组织受损严重,食量减少或停止摄食,呈不规则状游动。严重感染时病鱼体表形成肉眼可见小白点,似一层白膜。

应对措施:外用:直接采用淡水短时间(5-10min)浸泡病鱼,或采用硫酸铜硫酸亚铁粉(水产用)和过氧化氢溶液(水产用)(具体用量参照水产养殖用兽药商品说明书介绍)浸泡病鱼。注意事项:鱼苗放养前对养殖设施、工器具进行彻底消毒,养殖过程中做好各环节管理和消毒工作可预防该病。

七、本尼登虫

本尼登虫(虫体背腹扁平,腹面观呈近长椭圆状、微凹,侧面观似鳞片,体表无棘,前端具两个并列的前吸器为吸盘样,后端有1个卵圆形的后吸器。该虫多寄生于海水养殖鱼类的体表或口腔内)。本尼登虫病最适水温为25-30℃,高温(超过30℃)和低温(低于16℃)均会抑制本尼登虫种群数量。主要症状:轻微感染时病鱼食欲下降,体色变暗,皮肤粗糙;严重感染时病鱼体表出现机械性损伤,皮肤溃烂、分泌大量黏液。

应对措施:外用:发病后可淡水短时间(5-10min)浸泡病鱼,或可使用甲苯咪唑溶液(水产用)等驱虫药浸泡病鱼(具体用量参照水产养殖用兽药商品说明书介绍)。注意事项:疾病高发季节可适当降低养殖密度、勤换网衣,混养多种鱼类也有利于防治本尼登虫病。

八、锥体虫

锥体虫可全年在血液中寄生,危害不同规格的大黄鱼。该虫感染鱼体后具有潜伏期和暴发期,低温感染时潜伏期长、症状轻、死亡率低;高温感染时潜伏期短、症状严重,死亡率高;暴发期为6-10月份,常与其他病原(本尼登虫、虹彩、白鳃)并发感染。

应对措施:

1、选择健康优质鱼苗,并在鱼体迁移至其他养殖区之前严格检测是否携带锥体虫,避免跨区域传播。

2、合理控制养殖密度,保持水体流通与清洁,及时清除网箱壁附着物。并及时打捞病死鱼,并进行无害化处理,以减少病原传播。

3、增强大黄鱼体质和免疫力,及时内服杜仲酵母多糖和肝肠护卫,配合内服驱虫产品(大蒜E素),投喂优质饲料,提高大黄鱼的抵抗力和免疫力,可有效治疗病害的发生和传播。

友情链接

【政府部门】: 农业农村部 | 广东省农业农村厅 | 全国水产技术推广站

【科研院所】: 华南农业大学 | 中山大学 | 广东海洋大学 | 仲恺农业工程学院 | 上海海洋大学 | 中国水产科学研究院珠江水产研究所 | 中国水产科学研究院南海水产研究所

咨询服务:020-34466381 | 合作服务:18620920190 | 会员服务: 020-34466381

地 址:广州市南沙区东涌镇市南路4号段广东海洋与水产高科技园4号楼 邮编:511453

Copyright 2006-2019广东省水生动物卫生协会版权所有

返回顶部