混养塘死鱼,如何通过死亡品种判断病因

更新时间:2025-02-27 10:43:01 来源/作者:渔水缘

鱼塘混养不同品种的鱼出现不同品种死亡的情况,可能涉及多种复杂因素。比如水质,饲料投喂,疾病,寄生虫等。除了看鱼本身还有其他因素的排查,今天罗列出几种主要致鱼死亡的问题,供各位养殖朋友参考,希望对大家有帮助!

一、水质问题

1.溶氧不足

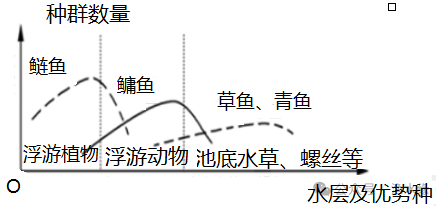

不同鱼类对溶氧需求差异大(如草鱼、鲢鱼需较高溶氧),若鱼塘缺氧,耐低氧品种(如鲫鱼、泥鳅)可能存活,而高需求品种会率先死亡。

表现:清晨浮头、呼吸急促,死亡多集中在溶氧需求高的品种。

2.PH值异常

鱼类对PH的适应范围不同(多数淡水鱼适应6.5-8.5)。酸性水易导致鲢鱼死亡,碱性水对底层鱼(如鲤鱼)危害更大。

表现:鱼体黏液增多、鳃部损伤,死亡与品种耐受力相关。

3.氨氮/亚硝酸盐超标

高浓度氨氮对鳃部有腐蚀性(如鳜鱼敏感),亚硝酸盐导致血液缺氧(如对虾类更敏感)。

表现:鳃丝发黑、体色暗淡,死亡可能集中在代谢率高的鱼类。

二、饲料与营养问题

1.投喂不当

混养鱼摄食习性不同(上层、中层、底层),若投喂方式单一,可能导致弱势鱼(如底层鲫鱼)摄食不足,长期营养不良。

表现:体型差异大,死亡鱼体瘦弱、肠道空瘪。

2.营养缺乏或失衡

特定品种对维生素(如VC缺乏导致出血病)、矿物质(如钙磷不足影响骨骼)需求不同,缺乏时易引发疾病。

表现:特定品种出现畸形、体色异常或特定病症。

三、疾病与寄生虫

1.品种特异性疾病

如草鱼易患出血病、烂鳃病;鲢鳙易感染锚头蚤;黄颡鱼对寄生虫(如小瓜虫)敏感。

表现:死亡集中于某品种,伴随典型症状(体表出血、鳃腐、白点等)。

2.交叉感染

混养可能导致病原传播(如细菌性败血症),但不同鱼抵抗力不同(如鲤鱼抵抗力较强,鲫鱼较弱)。

表现:多品种感染,但死亡率差异显著。

四、种间竞争与攻击行为

1.领地与食物竞争

凶猛性鱼类(如黑鱼、鲈鱼)攻击温和鱼(如鲫鱼、团头鲂),导致受伤或应激死亡。

表现:体表伤口、鳞片脱落,死亡多为弱势品种。

2.生态位重叠

如底层鲤鱼与鲫鱼竞争饵料和空间,密度过高时弱势品种生长停滞、死亡率升高。

五、环境应激

1.温度突变

热带鱼(如罗非鱼)在低温时易死亡,而冷水鱼(如虹鳟)可能因高温死亡。

表现:突发降温或升温后,特定品种集中死亡。

2.化学污染

农药、重金属等污染对不同鱼毒性不同(如无鳞鱼黄颡对有机磷更敏感)。

表现:急性死亡,伴随神经症状(狂游、痉挛)。

六、管理操作失误

1.放养密度不合理

高密度导致资源竞争,生长慢或需氧高的品种(如草鱼)易死亡。

2.消毒或用药不当

过量使用生石灰或杀虫剂,对无鳞鱼(如鲶鱼)或苗种造成毒害。

解决方案建议

1.水质检测:立即测定溶氧、PH、氨氮、亚硝酸盐等指标,针对性调节。

2.病鱼检查:解剖观察鳃、肝、肠等器官,送检确定病原(细菌、寄生虫、病毒)。

3.分品种管理:

调整投喂策略(如分层次投喂浮性/沉性饲料)。

按品种需求补充营养(如草鱼需额外VC)。

4.控制密度与混养比例:避免生态位高度重叠的品种混养(如鲤鱼+鲫鱼)。

5.应急处理:增氧、换水,停食并针对性用药(如寄生虫用敌百虫,细菌病用二氧化氯)。

关键排查点

死亡规律:是否集中在特定时间段(如清晨缺氧)、特定天气(暴雨后PH骤降)?

症状差异:不同品种的死亡鱼是否有特定体表或内脏病变?

历史操作:近期是否换水、用药或改变投喂方式?

通过以上分析,结合具体症状和水质数据,可锁定主要原因并采取精准措施。

友情链接

【政府部门】: 农业农村部 | 广东省农业农村厅 | 全国水产技术推广站

【科研院所】: 华南农业大学 | 中山大学 | 广东海洋大学 | 仲恺农业工程学院 | 上海海洋大学 | 中国水产科学研究院珠江水产研究所 | 中国水产科学研究院南海水产研究所

咨询服务:020-34466381 | 合作服务:18620920190 | 会员服务: 020-34466381

地 址:广州市南沙区东涌镇市南路4号段广东海洋与水产高科技园4号楼 邮编:511453

Copyright 2006-2019广东省水生动物卫生协会版权所有

返回顶部