鲹科鱼类资源利用概况

更新时间:2025-07-07 10:21:21 来源/作者:海洋与渔业杂志

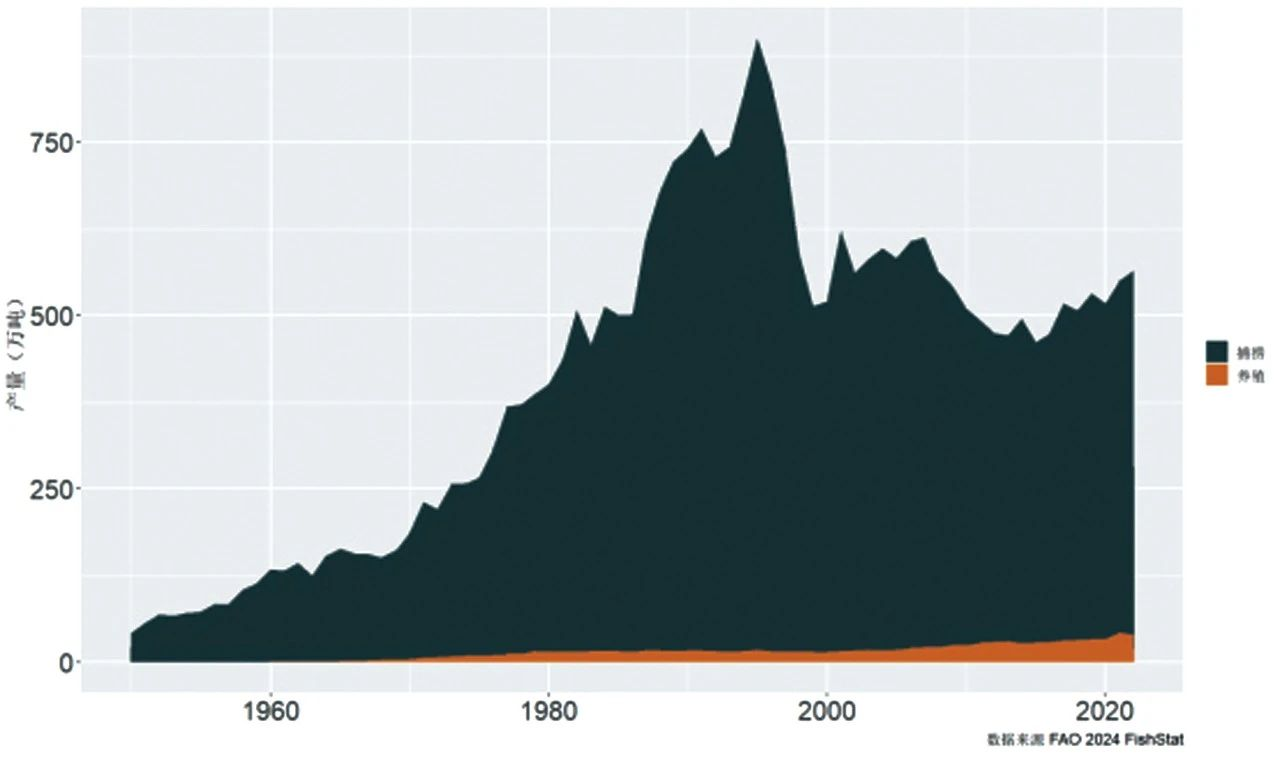

鲹科鱼类是重要的海洋经济鱼类,捕捞高峰曾超过800万吨/年,近年捕捞量约500万吨/年。作为深远海养殖的热门候选种类,具有适养区域广、养殖密度高、价格区间广、市场适应性强等特点,近30年来,在世界范围内广受关注。

一、简介

鲹科属鲈形目,体形侧扁,椭圆形,菱形或纺锤形,多数种类具有小圆鳞。侧线完全,侧线全部或部分被骨质棱鳞,尾叉形,尾柄较细,为快速游动的肉食性鱼类,多集群生活。广泛分布于太平洋、印度洋和大西洋,盛产于热带亚热带及温带海域,偶见于咸淡水域,全球共30属148种,中国有24属71种。

二、捕捞

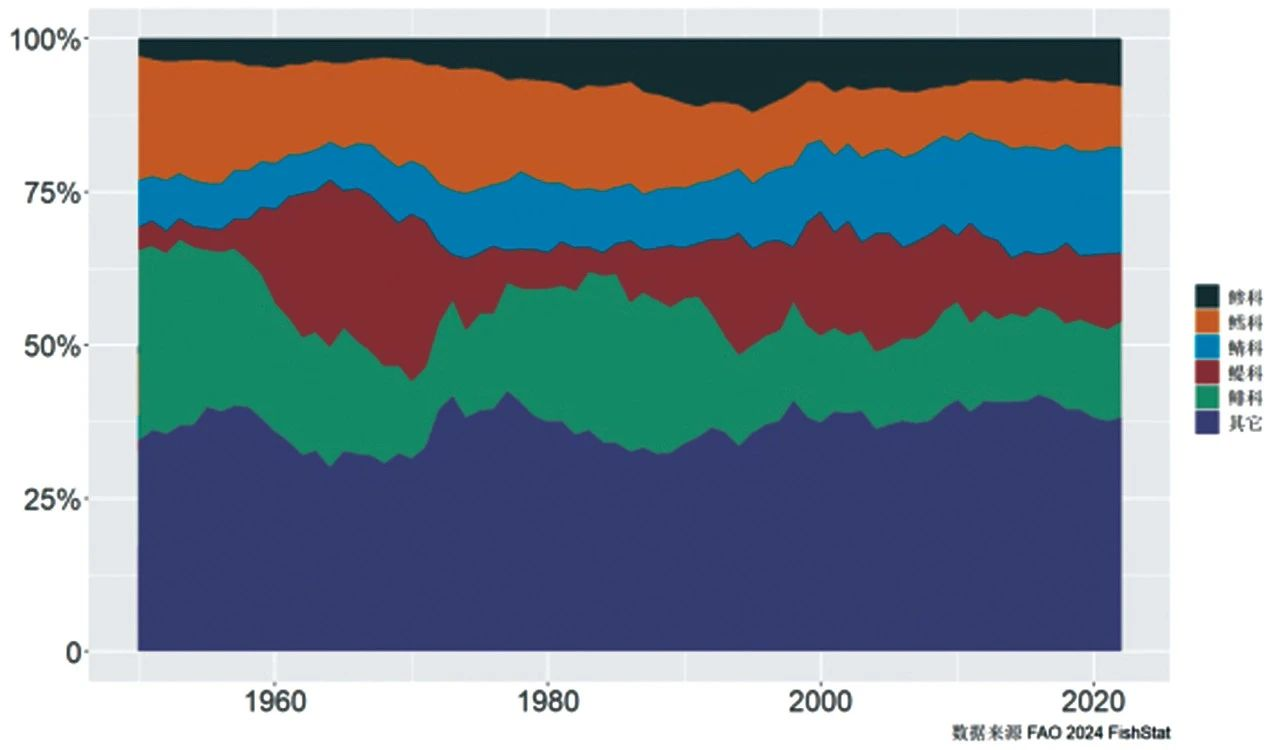

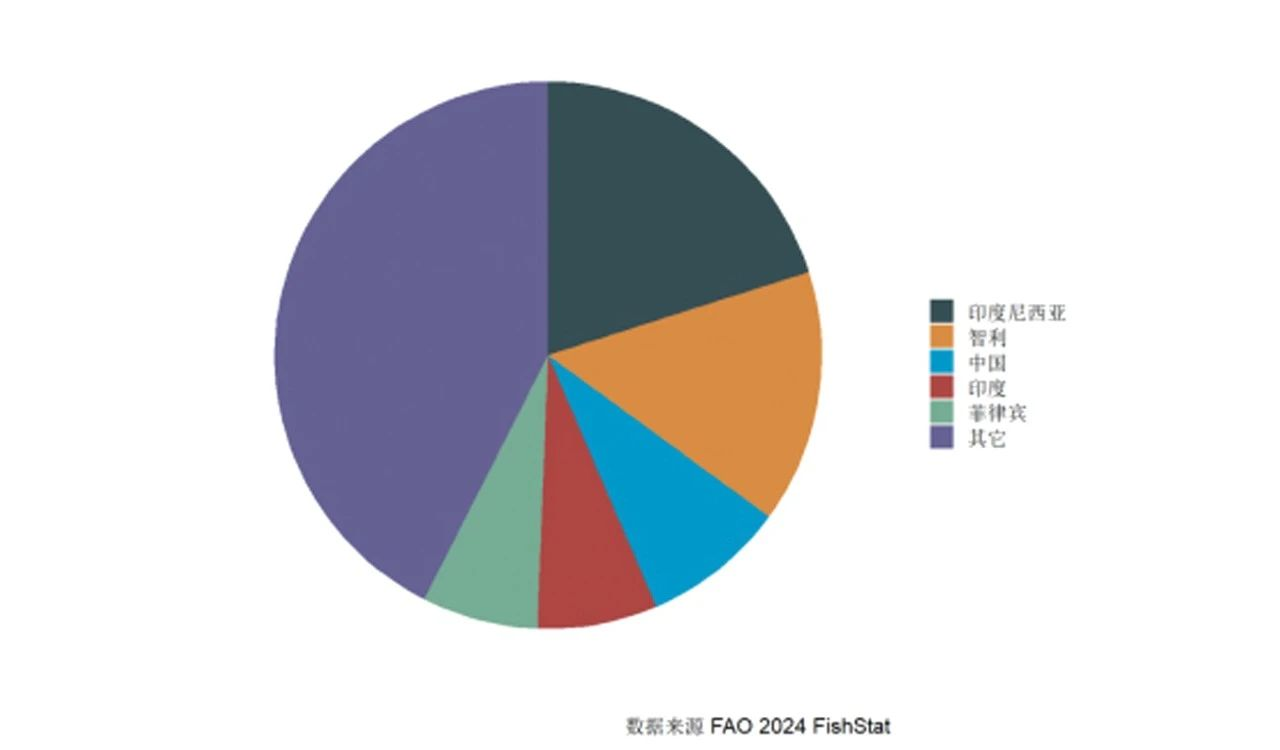

鲹科鱼类是重要的海洋捕捞对象,根据FAO统计数据,海水鱼捕捞量最大的类群为鲱、鲭、鳕、鳀、鲹5 科鱼类,2022年鲹科鱼类在海水鱼捕捞占比7.8%(图2)。鲹科鱼类捕捞较大的国家为印度尼西亚、智利、中国、印度等, 圆鲹属和竹荚鱼属占比较大(图3)。

图1 鲹科鱼类产量(1950-2022)

图2 主要海洋经济鱼类捕捞量占比(1950-2022)

图3 鲹科鱼类捕捞产量主产国(2022年)

三、养殖

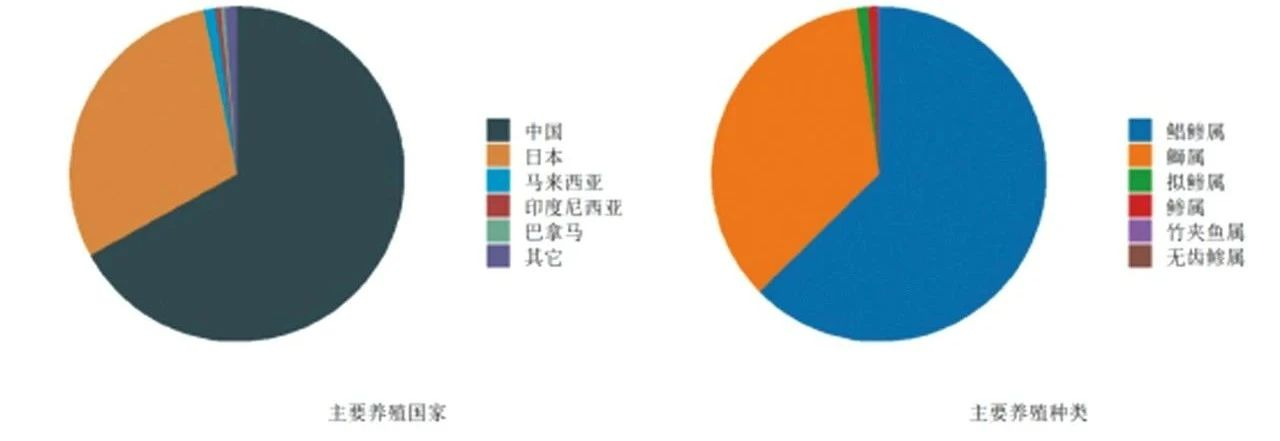

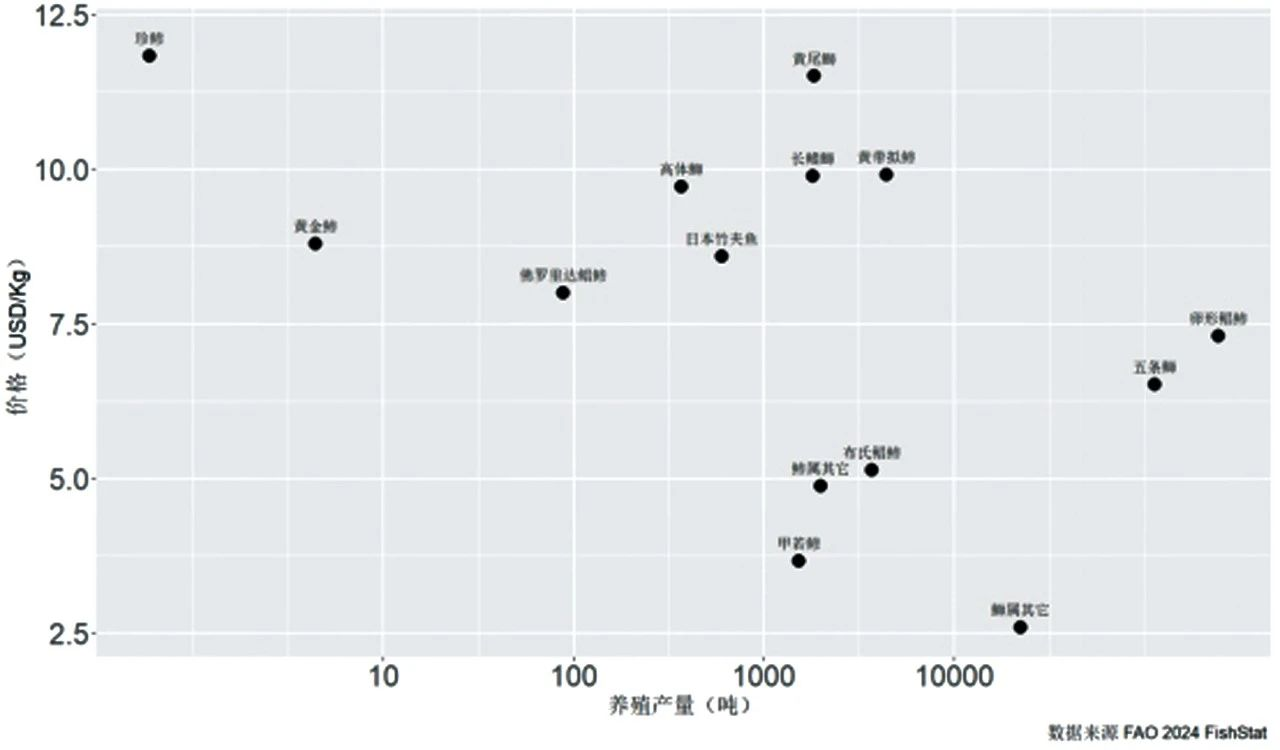

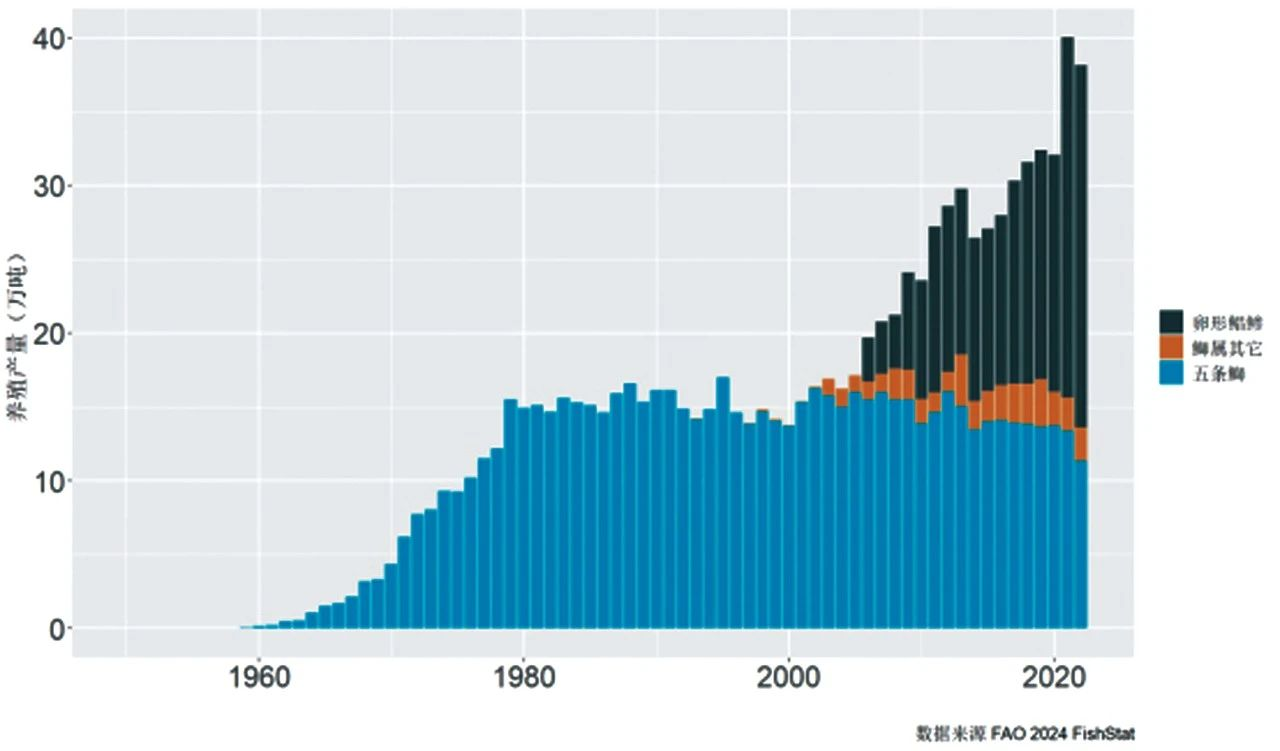

鲹科鱼类养殖始于20世纪50年代,经70多年发展,繁育和养殖技术获得了较大进步,养殖量稳步增长。FAO统计显示,开展商业化养殖的鲹科鱼类已有十余种,主要为鰤属,鲳鲹属,鲹属,拟鲹属,竹荚鱼属鱼类(图4),根据近年养殖量,可分为大规模养殖种类(产量1万吨以上),规模化养殖种类(1000吨至1万吨)和小规模养殖种类(1000吨以下)(图5)。

图4 鲹科鱼类主要养殖国家和主要养殖种类(2022年)

图5 鲹科鱼类养殖产量和价格(2022年)

1.大规模养殖种类

五条鰤(Seriola quinqueradiata)是最早进行商业化养殖的鲹科鱼类,日本是主要生产国。五条鰤养殖始于20世纪50年代,主要使用野生种苗,一般在网箱中养殖,饵料以冰鲜饵料为主,饵料系数0.9~2.6,市场规格一般3.5~4.5kg,产品常作为日式料理原料。病害和种苗是鰤鱼养殖面临的主要问题,受老龄化、市场需求变化等影响,日本五条鰤养殖近年增长乏力。

卵形鲳鲹(Trachinotus ovatus)是近20年养殖量增长最快的鲹科鱼类,养殖集中在中国。卵形鲳鲹养殖完全使用人工种苗,在网箱中培育亲鱼,通过人工催产或自然产卵获得受精卵,多使用池塘育苗,在网箱或池塘中养殖,养殖过程主要使用配合饲料,市场规格0.2~0.8kg,产品多以鲜活或冰鲜形式销售,在种苗、养殖、加工,流通等环节已形成了精细的产业分工(图6)。

图6 大规模养殖种类

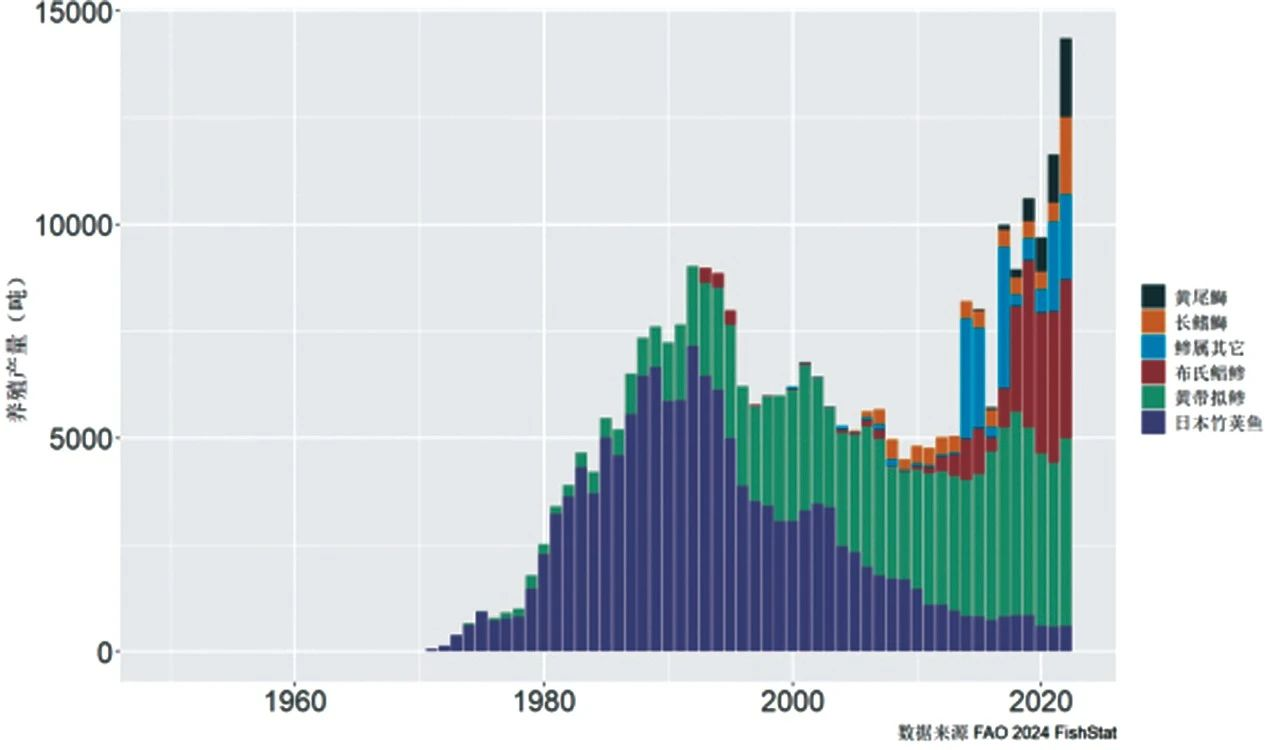

2.规模化养殖种类

日本竹荚鱼(Trachurus japonicus)主要在日本西南部海水网箱养殖,养殖使用野生种苗,市场规格80~200g,1992年养殖规模达到顶峰,产量超过7000吨,随后养殖产量逐渐下降,主要原因是人工育苗未获成功,此外饲料成本高,市场价值低、老龄化等原因对养殖也有较大影响。

黄带拟鲹(Pseudocaranx dentex)分布于太平洋和大西洋温带及亚热带海区,市场价值较高,是制作刺身的顶级食材, 其养殖始于1960年代,随后养殖量稳步增长, 养殖主要在日本, 年产量4000吨左右。

黄尾鰤(Seriola lalandi)养殖最早始于日本,但养殖量很小,澳大利亚、新西兰的养殖已形成一定养殖规模,有报道显示已达到3000吨左右(FAO统计未包含此数据)。与日本的鰤鱼养殖不同,这些地区更偏爱使用人工苗种,美国、墨西哥和智利的一些新兴企业尝试陆基RAS养殖,荷兰陆基养殖已超过100吨。

长鳍鰤(Seriola rivoliana)在美国产量达到数百吨,具有良好的养殖潜力,但苗种人工生产技术尚未成功,养殖发展受到限制。

布氏鲳鲹(Trachinotus blochii)养殖主要在东南亚,中国台湾最早实现种苗量产,针对其人工繁育和适养方式,印度近年开展了较多研究工作。布氏鲳鲹年产量约4000吨,马来西亚养殖量最大,占比80%左右,苗种主要从中国台湾采购,在深水网箱中养殖,病害是养殖过程遇到的主要问题。(图7)

图7 规模化养殖种类

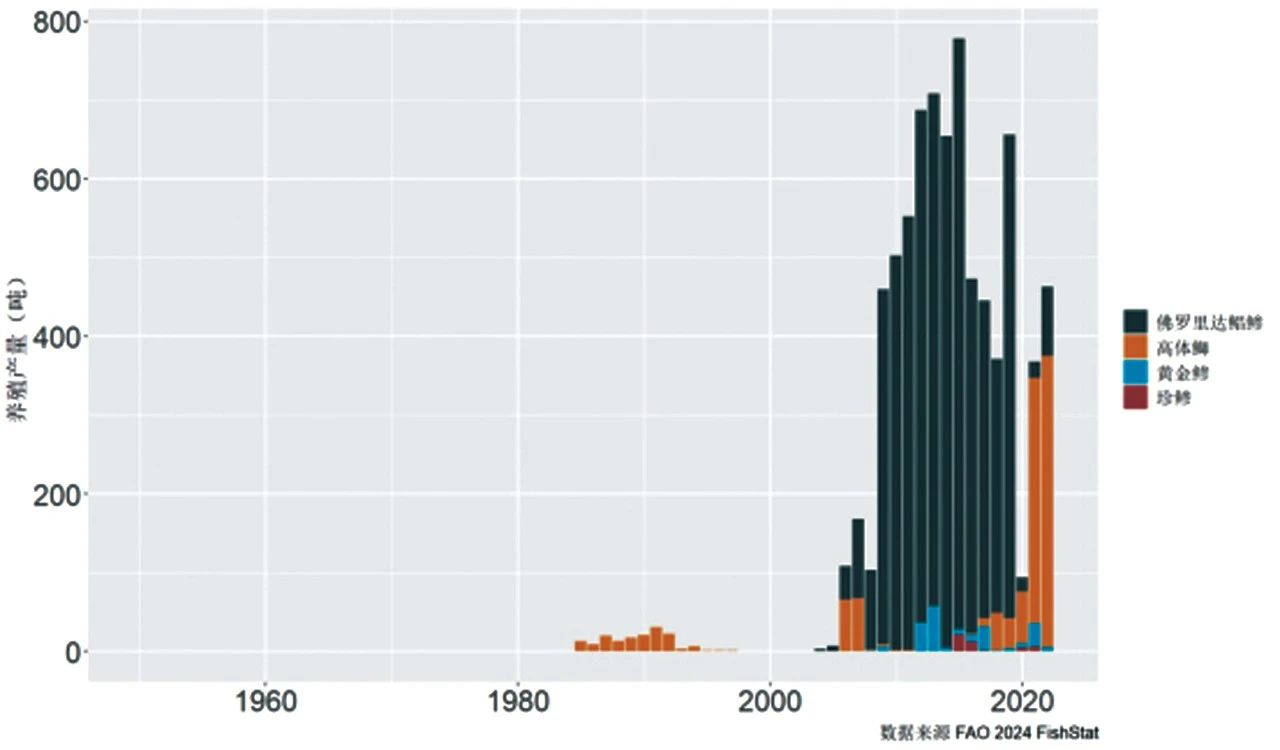

3.小规模养殖种类

高体鰤(Seriola dumerili)养殖主要集中于地中海地区和东亚一些地区,据了解,亚洲的产量可能被统计到鰤属其它类别中(Amberjack nei),高体鰤生长速度较快,是有潜力的鰤鱼养殖对象,人工繁殖最早于1996年获得突破,后续在多个国家和地区取得了积极的进展,但人工苗种生产技术仍不稳定,种苗供应成为了高体鰤养殖发展的瓶颈。

佛罗里达鲳鲹(Trachinotus carolinus)分布于大西洋西岸,在美洲市场价值高,为发展其养殖,从1950年代开始了相关研究,但商业化养殖发展较慢,近年来才现雏形,产量仅有数百吨。巴拿马是主要生产国,巴哈马和多米尼加有少量养殖。养殖使用人工培育苗种,在陆基RAS系统或海水网箱中进行养殖,市场规格一般450~500g。

珍鲹(Caranx ignobilis)在菲律宾是高经济价值的鱼类,印度和菲律宾有繁殖和养殖相关的研究,FAO统计显示新加坡有少量养殖。

黄金鲹(Gnathanodon speciosus)是一种广受欢迎的观赏鱼类,个体较大,在东南亚一些地区,也作为食用鱼进行养殖,在新加坡等有少量养殖。

蓝圆鲹(Decapterusmaruadsi)是近年中国东南沿海新兴的养殖种类,估计其产量已达数千吨(FAO未统计蓝圆鲹养殖量),蓝圆鲹养殖严重依赖野生种苗。(图8)

图8 小规模养殖种类

四、资源利用面临的挑战

捕捞依然是鲹科鱼类资源利用的主要方式,受海洋生态破环、气候变化、过度捕捞等影响,捕捞面临着严峻的挑战。经几十年发展,多种鲹科鱼类已实现了商业化养殖,整体养殖产量稳定增长,但从海水鱼养殖整体发展来看,鲹科鱼类的增长较为缓慢,养殖产业的持续发展仍受到多种因素限制。

第一是苗种供应问题,仅有卵形鲳鲹等少数养殖种类完全使用人工苗种,多数种类仍全部或部分依赖野生苗种进行养殖,多数种类养殖受到苗种的制约。尽管多数养殖种类已突破人工繁殖技术,但仍未实现人工苗种的规模化量产。第二是病虫害的威胁,病虫害暴发常对养殖带来较大危害,尤其是养殖产量较大的种类,如卵形鲳鲹和五条鰤等。第三是区域发展不均衡,东亚地区养殖历史较久,海水养殖产业相关配套发展较好,在一些新兴的养殖区域,配合饲料、加工、物流等配套发展滞后,也限制了养殖业发展。第四是遗传改良难度大,主要养殖种类在饵料利用效率、抗性等方面具有很大的提升空间,鲹科鱼类多群体产卵、且人工育苗难度高,传统的选育方法应用受限,遗传改良进展较慢。

友情链接

【政府部门】: 农业农村部 | 广东省农业农村厅 | 全国水产技术推广站

【科研院所】: 华南农业大学 | 中山大学 | 广东海洋大学 | 仲恺农业工程学院 | 上海海洋大学 | 中国水产科学研究院珠江水产研究所 | 中国水产科学研究院南海水产研究所

咨询服务:020-34466381 | 合作服务:18620920190 | 会员服务: 020-34466381

地 址:广州市南沙区东涌镇市南路4号段广东海洋与水产高科技园4号楼 邮编:511453

Copyright 2006-2019广东省水生动物卫生协会版权所有

返回顶部