鳊鱼发病诊断流程及常见病害防控

更新时间:2025-09-22 11:38:33 来源/作者:华中渔业研究社

鳊养殖主要以池塘单养,与鲫鱼、白鲢、花鲢等池塘混养的两种模式为主。养殖过程中构建标准化的鳊鱼病害防控工作规范,定期对养殖鳊鱼开展流程化检查,可以提前发现已经存在的小问题,提前对小问题进行干预,从而避免形成暴发性的大问题,可有效降低鳊鱼病害的发生率。今天小编就来分享一下检查流程及常见病害的防控:

一、鱼体检查分为体表和体内检查两步

1、体表检查:鳃丝的颜色(黏液状况)~吻部~眼球~鳃盖~体表~鳍条~肛门;

患口腔溃疡的团头鲂

温馨提示:体表检查重点①体表皮肤是否完整;②是否有溃疡;③是否有絮状物或针状虫体;④鳞片是否缺失;⑤黏液是否异常;⑥鳞片是否凸起或缺失;⑦体表是否有包囊或凸起等。

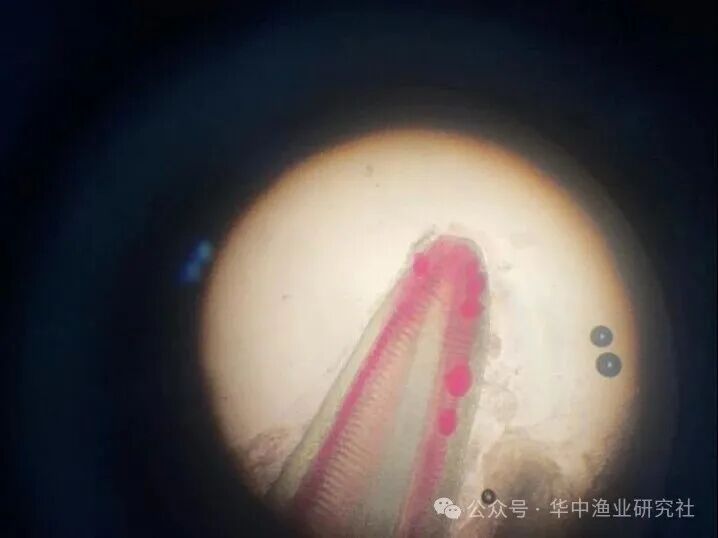

2、鳃丝镜检:重点观察寄生虫及鳃丝状况。选取的鳃丝应当是鳃弓两侧的,这里的鳃丝比较容易附着寄生虫。常见的寄生虫可以通过镜检发现,如:指环虫、三代虫、车轮虫、小瓜虫、斜管虫等;鳃丝的状况可作为评价鳃部是否病变的重要指标,如发现鳃丝有血窦时需要及时消毒处理。

鳃丝上的血窦

3、内脏检查:腹腔~肝脏~脾脏~肾脏~心脏~消化道~血液。

温馨提示:鳊鱼解剖步骤是:先在肛门前0.5厘米处纵向剪一小口,从小口处沿着腹中线往前剪至胸鳍基部,再从肛门前小口处沿腹腔边缘剪至鳃盖后缘,掀掉大侧肌,露出内脏团。重点观察腹腔内①是否有腹水及腹水颜色;② 观察肝脏、鳔的颜色及出血形态。最后对血液,肠道壁刮液及后肠粪便进行检查。解剖肠道,看肠道内是否有白色的绦虫,对后肠内容物做镜检,看其中是否有吸虫等寄生虫。

团头鲂消化道内容物中的吸虫

二、常见病害症状及防控:

1、细菌性败血症

主要病原:嗜水气单胞菌、维氏气单胞菌等细菌。该病流行范围广、流行季节长,在6–9月易发,且在水温10–35℃时均可发病。

主要症状:病鱼头部、眼眶周边、下颌、鳃盖、胸鳍基部或背鳍后的体表充血发红,肛门发红,轻压腹部,肛门有淡黄色积液流出。鳃丝淤血或苍白;肝、脾、肾或胆囊肿大;肠系膜及肠壁充血,肠内无食物,有淡黄色或红色积液。

应对措施:外用:全池泼洒海联重碘、聚维酮碘溶液或次氯酸钠溶液。内服:饲料拌喂本草五加黄、恩诺沙星粉、盐酸多西环素粉或氟苯尼考粉。

2、指环虫病

主要病原:斧颈指环虫、大钩指环虫等指环虫。流行于春末夏初和秋季,水温15–25℃易发。

主要症状:病鱼鳃粘液增多,全部或部分呈苍白色;严重感染的鳃明显浮肿,鳃盖微张,病鱼浮游近水面,游动缓慢。显微镜检查发现鳃丝附着大量虫体。

应对措施:外用:全池泼洒敌百虫溶液或甲苯咪唑溶液,杀灭鱼体寄生虫。内服:采用饲料拌喂复方甲苯咪唑粉、阿苯达唑粉。

3、车轮虫病

主要病原:显著车轮虫、网状车轮虫等车轮虫。一年四季都有发生,可引起病鱼大批死亡。水温15-25℃时易发。

主要症状:病鱼体色发黑,摄食下降,在水面离群缓游,惊扰后成群绕池边狂游;体表和鳃丝粘液增多,鳃丝肿胀、泛白;显微镜检查鳃丝表面附着大量虫体。

应对措施:外用:杀虫剂可选择全池泼洒硫酸铜硫酸亚铁粉。内服:可采用饲料拌喂苦参末、雷丸槟榔散等中药类驱虫药。

4、锚头蚤病

主要病原:鲤锚头鳋。流行于春末夏初和秋季,水温15–25℃时易发。

主要症状:病鱼在水中跳跃,打转或狂游,食欲减退,离群独游,鱼尾鳍上翘露出水面。鱼皮肤、鳍条或口腔等部位,出现红肿溃疡斑点,肉眼可见挂有白色“针状物”;病鱼鳃丝末端呈现发炎、肿胀、发白乃至溃烂等症状,俗称“鳃蛆病”。

应对措施:外用:可采用全池泼洒敌百虫溶液,或高效氯氰菊酯溶液,杀灭鱼体寄生虫体。内服:可选用饲料中拌喂苦参末、雷丸槟榔散等中药。

5、头槽绦虫病

主要病原:头槽绦虫。流行于春末夏初和秋季,水温15-25℃时易发。

主要症状:病鱼体色发黑、瘦弱,在水面离群独游,口常张开。解剖鱼肠道有大量白色带状虫体且头部呈心形。

应对措施:内服:饲料拌喂吡喹酮预混剂、阿苯达唑粉、雷丸槟榔散或川楝陈皮散。注意事项:内服驱虫药物7-10天后,水体泼洒敌百虫溶液,控制水体中绦虫幼虫和剑水蚤。

友情链接

【政府部门】: 农业农村部 | 广东省农业农村厅 | 全国水产技术推广站

【科研院所】: 华南农业大学 | 中山大学 | 广东海洋大学 | 仲恺农业工程学院 | 上海海洋大学 | 中国水产科学研究院珠江水产研究所 | 中国水产科学研究院南海水产研究所

咨询服务:020-34466381 | 合作服务:18620920190 | 会员服务: 020-34466381

地 址:广州市南沙区东涌镇市南路4号段广东海洋与水产高科技园4号楼 邮编:511453

Copyright 2006-2019广东省水生动物卫生协会版权所有

返回顶部