探索渔稻联作种养,中山三角生鱼养殖谋求生态升级

更新时间:2025-04-29 10:13:01 来源/作者:海洋与渔业杂志

近日,记者在广东省中山市三角镇东边水产养殖专业合作社陆基养殖车间里看到,正在工作的鱼池智能吸污设备激活了一池生鱼,鱼儿迎着循环入水口不断跃出水面,生鱼康养模式在这里开始释放出强劲的发展潜力。

▲ 陆基养殖鱼池里跃出水面的生鱼

摸索“渔稻联作”模式,

养殖尾水实现零排放

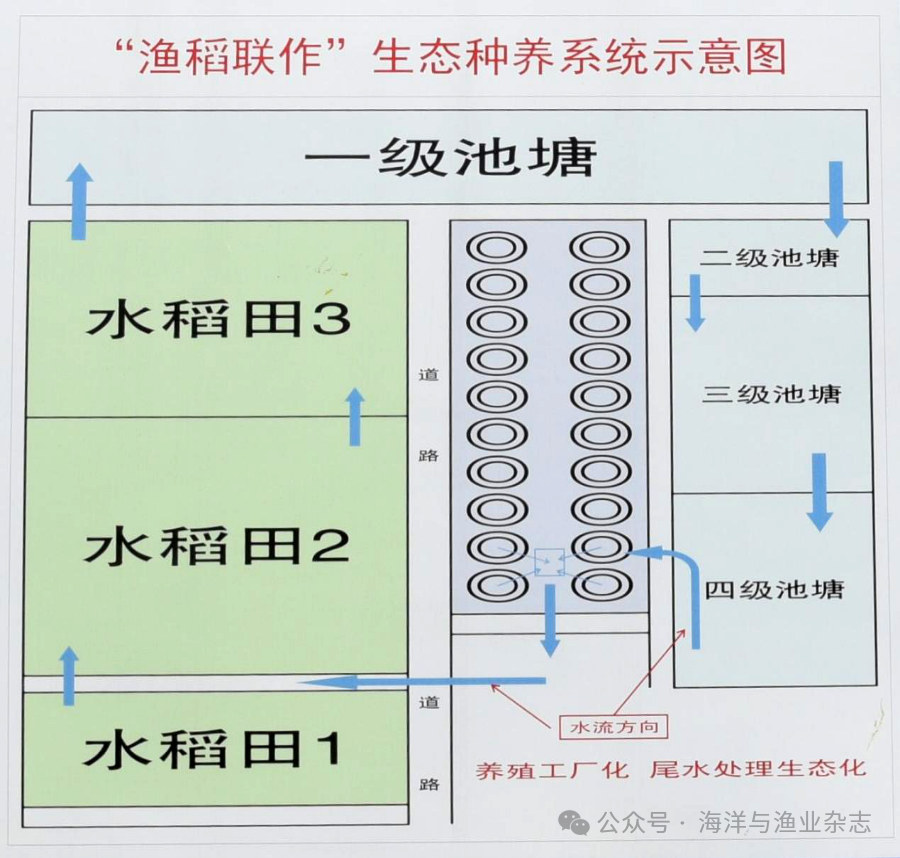

陆基康养是三角生鱼养殖正在探索的“陆基稻鱼联作、生态种养”绿色高效养殖模式中的重要环节,通过“中鱼续养、成鱼康养”的养殖策略,控制养殖密度,提升生鱼品质,提高养殖效益。在这个环节里,鱼池智能吸污设备派上了大用场,类似于家庭扫地机器人的功能,能够及时吸附清理养殖鱼池的剩余饲料和排泄物等,可以有效改善养殖水体环境,减少鱼病发生。同时通过排污管道排放到水稻田沉淀过滤,进入四级池塘尾水处理循环系统,最后作为活水再次引入陆基鱼池,形成养殖水体的净化循环利用,实现养殖尾水零排放,生态效益日益凸显。

生鱼是三角镇聚力打造的“一条鱼”。近年来,中山全面深入实施乡村振兴战略,高效推进“百千万工程”落地生根,三角顺势而为,聚焦生鱼产业发展,通过创新绿色养殖模式,全面推进养殖尾水综合治理,针对连片鱼塘采用“三池两坝”治理模式,试点小面积鱼塘采用“岸基一体化”治理模式,有效降低尾水中氮、磷等主要指标,减少农业面源尾水污染,促进生鱼养殖生态升级,实现产业高质量发展。

“渔稻联作”尾水处理模式是在融合“三池两坝”和“岸基一体化”两种治理模式基础上的一次创新摸索。目前,该模式在三角镇的东边水产养殖专业合作社进行试点建设,已取得初步成效。

现代科技更新迭代很快,智慧渔业的发展日新月异,生鱼产业升级发展迎来了机遇。这对于合作社负责人黄锦来来说,发展生鱼产业的干劲更足了。他在接受记者采访时表达了自己的美好愿景,表示要努力构建生鱼“产工销”全产业链,争做“黑鱼产业的引领者”。

多年以来,黄锦来一直坚持在生鱼养殖一线,带领当地农民成立合作社,抱团发展,不断摸索适合三角生鱼产业可持续发展的有效途径。据他介绍,“渔稻联作”尾水处理模式从2020年开始建设,一直在摸索中不断改进,并于2024年8月与第三方技术团队达成合作,引入智慧渔业先进技术,逐渐形成了现在以“稻渔联作、生态种养”为核心,依托陆基工厂化循环水养殖技术,结合稻田生态消解尾水功能的绿色高效养殖模式。该模式通过“养殖车间+水稻田”的立体空间配置,实施工厂化养殖车间集约化生产、稻渔联作尾水生态处理、智能化水质监测与精准调控,开展添加中草药和益生菌的功能性饲料研发及全程鱼病防控等,实现养殖尾水零排放,“一水多用、双水双绿”目标。

引入智慧渔业技术,

破解水质管理难题

据了解,合作社有试验基地40亩,主要由陆基养殖车间5亩、水稻田20亩、尾水处理循环水塘(4个)15亩组成。其中陆基养殖车间开展工厂化循环水养殖,设置了20个鱼池(直径12米),有效养殖水体约4000m³,配备自动投料机、吸污机、水质监测系统等设施,实现分阶段集约化养殖。通过“中鱼续养、成鱼康养”策略,控制养殖密度(每立方米水体≤40尾),投喂专用功能性饲料,提升生长效率。从养殖池排放的养殖尾水经沉淀处理后,引入20亩水稻田,通过“稻田—循环水塘”系统进行生态净化。在水稻田,设计鱼和水稻共生空间,水稻利用根系吸收尾水里的部分氮磷,降低氮磷含量,同时微生物降解有机物,实现稻渔联作消解尾水,以达到养殖尾水零排放的目标。

张纯记是第三方技术团队负责人,从2024年8月份开始进驻合作社,带领技术团队托管合作社试验基地,为三角生鱼养殖量身定做了一套智慧渔业解决方案,这套方案通过智能吸污设备的投入使用较好解决了长期以来困扰鱼池水质管理的难题,成为“渔稻联作”生态种养模式的重要技术补充。

“目前这套智能吸污设备的专利申请已被正式受理。这套设备不仅能及时收集吸纳清除鱼池的沉淀物(剩余饲料和排泄物),在移动工作的同时还能起到增氧的作用。”张纯记向记者介绍,“通过利用循环水塘增氧曝气和水稻田生物净化来强化水产养殖尾水综合治理。日常管理中还需辅助使用益生菌等微生物制剂进行水质调节,稳定鱼池养殖水体环境,减少鱼病发生,实现渔药减量。”

“模式实施以来,生鱼的产量和品质都得到了提升。目前全场生鱼康养年产量可以达到28万斤,水稻年产量2万斤,产值超200万元。随着养殖技术不断提升,养殖模式不断完善,完全实现满负荷养殖则可以康养成鱼30万斤/批次,一年两批次,年出鱼量可达60万斤。”黄锦来给记者算了一笔账,他充满信心地认为,渔稻联作生态种养模式将为推动生鱼养殖转型升级提供良好示范。

“渔稻联作生态种养模式示范推广以来,试验基地实现了养殖尾水零排放,近三年部省级产品药残抽检合格率100%,同时带动周边农户标准化生产,实现经济、生态、社会效益协同提升,为三角生鱼产业提供一种可持续发展的尾水治理方案。”中山市农产品质量安全检验所有关工作人员向记者表示。

搭上预制菜发展快车,

生鱼产品进军全国市场

生鱼养殖尾水处理,此前一直是困扰行业健康发展的痛点。多年来,黄锦来常为此奔波寻求解决方案。

“生鱼养殖要健康持续发展,要解决食品安全、标准化规模养殖和尾水处理三个方面的问题。”一心在生鱼产业做一番事业的黄锦来十分清楚产业发展的现状,同时也洞察到了市场发展方向。“我现在所有的工作都是围绕着这三个方面进行。只有满足了这三个方面的要求,生鱼的加工产品才能抢占市场,走得更远。”在黄锦来看来,随着渔稻联作生态种养模式的示范推广,生鱼产业面临的问题将会迎刃而解,生鱼加工产品走俏市场指日可待。

近年来,预制菜产业快速发展,三角生鱼加工也进入了快车道。黄锦来顺势而为,成立了加工厂,开发了黑鱼罐头、香辣黑鱼酱、生鱼饺子和金汤酸笋鱼等多款生鱼预制菜产品,成为国内生鱼加工的产业先锋,加快了向全国市场进军的步伐,成功构建了生鱼“产工销”全产业链。

经过多年发展,三角镇已经成为全国闻名的生鱼生产基地,2023年被授予“中国生鱼之乡”称号。最新统计数据显示,2024年三角生鱼养殖面积达1.6万亩,养殖户超300户,总产量达9万吨。商品生鱼远销全国,销售版图延伸至北京、上海、浙江、福建、湖南、湖北、四川、广西等10多个省、市、自治区。苗种生鱼质优量大,年产杂交生鱼苗、鱼种超过35亿尾,占全国杂交生鱼苗种市场60%份额,年产值超过2亿元。生鱼加工业年加工鲜活三角生鱼3000吨,产值达到6000万元。生鱼流通、配送等服务业年产值超过5000万元。截至目前,三角全镇生鱼产业已构建“育苗—养殖—加工—流通”全链条,成为当地渔业支柱产业,成长为中山特色水产区域品牌之一。

友情链接

【政府部门】: 农业农村部 | 广东省农业农村厅 | 全国水产技术推广站

【科研院所】: 华南农业大学 | 中山大学 | 广东海洋大学 | 仲恺农业工程学院 | 上海海洋大学 | 中国水产科学研究院珠江水产研究所 | 中国水产科学研究院南海水产研究所

咨询服务:020-34466381 | 合作服务:18620920190 | 会员服务: 020-34466381

地 址:广州市南沙区东涌镇市南路4号段广东海洋与水产高科技园4号楼 邮编:511453

Copyright 2006-2019广东省水生动物卫生协会版权所有

返回顶部