人工智能如何引领水产养殖业革命?从经验到数据的产业逻辑重构

更新时间:2025-07-03 10:19:59 来源/作者:深蓝牧渔

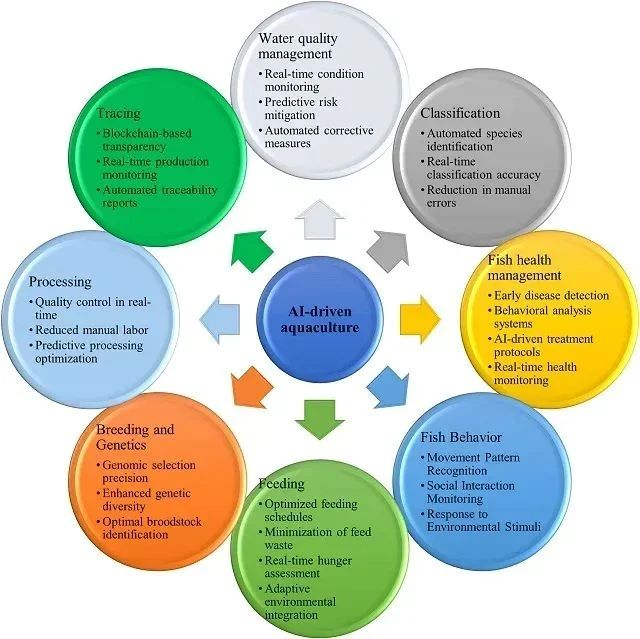

导语:当人工智能的浪潮涌入传统水产养殖业,一场从经验驱动到数据赋能的深刻变革正在发生。自动投饵系统通过环境传感器实现阈值响应式投喂,智能料台借摄像机和计算机视觉技术解析剩料的分布,水下摄像设备结合目标检测算法完成生物数量的自动统计,水产动物育种环节的环境参数被实时记录分析——这些技术突破正构建起水产养殖的数字化基础。但智能化远非硬件设备和软件系统堆砌,其核心在于通过数据闭环优化两大核心指标:降低占水产养殖成本50%-80%的饲料消耗,提升水产养殖动物的成活率。这场变革将如何重构水产养殖业的产业逻辑?

人工智能驱动水产养殖业变革:从经验驱动到数据赋能的产业逻辑重构随着人工智能(AI)技术的迅猛发展,其浪潮正席卷传统水产养殖业,掀起一场从经验驱动到数据赋能的深刻变革。这场变革不仅仅是技术工具的引入,更是对水产养殖产业逻辑的全面重塑。自动投饵系统通过环境传感器实现阈值响应式投喂,智能料台利用计算机视觉技术解析剩料分布,水下摄像设备结合目标检测算法实现生物量自动统计,水产动物育种环节的环境参数被实时记录与分析——这些技术突破正在构建水产养殖的数字化基础。然而,智能化远非硬件设备与软件系统的简单堆砌,其核心在于通过数据闭环优化两大关键指标:降低占水产养殖成本50%-80%的饲料消耗,提升水产养殖动物的成活率。本文将深入探讨人工智能如何通过精准投喂、数据基座和系统融合三大核心环节,重构水产养殖业的产业逻辑,为行业迈向高效、可持续的未来提供路径指引。

01 精准投喂:破解饲料成本困局的核心引擎

1.1 饲料成本:水产养殖的“达摩克利斯之剑”

在水产养殖行业中,饲料成本始终是悬在从业者头顶的“达摩克利斯之剑”。根据行业数据,饲料成本通常占水产养殖总成本的50%-80%,在深海网箱养殖等高投入场景中,这一比例甚至高达80%以上。1%的饲料浪费可能导致数万元甚至数十万元的经济损失。传统人工投喂模式存在三大痛点:

记录管理落后:传统养殖依赖纸质记录投喂量和时间,易丢失、难追溯,难以支持精细化管理。

操作不规范:人工投喂常因员工经验不足或操作随意(如饵料集中倾倒)导致饲料分布不均,增加浪费。

环境参数割裂:投喂决策往往与水质、水文、气象等环境参数脱节,缺乏动态联动机制。

这些问题导致饲料利用率低下,饵料系数(FCR,饲料转化率)居高不下,直接压缩养殖企业的利润空间。人工智能技术的引入,为破解饲料成本困局提供了全新的解决方案,通过精准投喂实现从“粗放式管理”到“数据驱动优化”的转型。

1.2 智能化投喂的技术路径

人工智能通过整合多源数据、动态决策和反馈闭环,构建了精准投喂的核心引擎,具体体现在以下三个方面:

1.2.1 动态决策:环境驱动的投喂优化

传统投饵机通常执行定时定量投喂任务,缺乏对环境变化的适应性。智能化投饵系统通过集成多维传感器数据(如水质、水文、气象),实现环境驱动的动态投喂决策。例如:

水质传感器:监测溶解氧(DO)、pH值、水温等关键参数。当溶解氧低于5mg/L时,鱼类摄食能力下降,系统可自动减少投喂量,避免饲料沉底浪费。

水文设备:通过声学多普勒流速仪(ADCP)或电磁海流计监测水流速度。当流速超过1米/秒时,饲料易随水流散失,系统会相应调整投喂量或暂停投喂。

气象站数据:结合风速、降雨量等气象因素,优化投喂时机。例如,强风或暴雨天气下暂停投喂,防止饲料流失。

以某深海网箱养殖场为例,智能化投饵系统通过实时分析水温22℃、溶解氧5mg/L、盐度30‰等参数,动态调整金鲳鱼的投喂量至正常基准值的60%,有效降低了饵料系数,节约饲料成本约5%,年节省资金达180万元。

1.2.2 视觉反馈闭环:智能料台的剩料优化

智能料设备是精准投喂的另一关键技术。传统养殖中,剩料分布难以准确评估,导致过量投喂或饲料浪费。智能料台通过搭载计算机视觉技术和目标检测算法(如YOLOv5或YOLOv8),实时捕捉料台上的剩料情况:

剩料检测:水下摄像机拍摄料台图像,YOLO算法识别剩料区域及分布密度。当某区域剩料超标(如超过预设阈值10%),系统自动触发投喂量下调指令。

动态调整:根据剩料分布,系统优化投饵机的投喂路径和投喂量。例如,若料台某区域剩料堆积,系统可减少该区域的投喂频率,或调整投饵机的风送角度,确保饲料均匀分布。

某大黄鱼养殖场通过智能料台技术,将剩料率从15%降低到5%,年节约饲料成本约100万元,同时减少了水体污染,提升了养殖环境可持续性。

1.2.3 声呐生物量校准:精准估算投喂基数

深海网箱养殖中,鱼群生物量的准确估算是精准投喂的基础。传统方法依赖人工抽样估算,误差较大且耗时耗力。智能化系统通过单波束或多波束声呐技术,构建了“SV回波强度→TS目标强度→体长体重”的换算模型:

声呐数据采集:声呐设备实时扫描网箱内鱼群,获取回波强度数据(SV)。

生物量估算:通过算法将SV数据转换为目标强度(TS),结合鱼类体型特征,估算鱼群的平均体长和体重。

投喂基数校准:根据估算的生物量,动态调整投喂基数。例如,若鱼群平均体重低于预期,系统自动减少投喂量,避免过量投喂。

以某海洋牧场为例,声呐生物量校准技术将投喂量误差从15%降低到3%,显著提升了饲料利用效率,降低了饵料系数。

1.3 精准投喂的产业逻辑重构

精准投喂技术的引入,从根本上改变了水产养殖的成本控制逻辑:

从经验到数据:传统投喂依赖养殖户的经验判断,智能化投喂基于多维数据分析,实现了从主观决策到客观决策的转变。

从粗放到精细:动态决策、视觉反馈和生物量校准共同构建了闭环优化体系,将饲料浪费降至最低,显著降低了饵料系数。

经济效益倍增:精准投喂不仅节约饲料成本,还减少了水体污染和病害风险,形成了“成本降低→环境改善→效益提升”的正反馈循环。

以某海洋牧场为例,精准投喂系统使饵料系数降低5%,年节约饲料成本180万元,病害损失率从12%降至5%,人工成本减少40%,释放的资金进一步反哺技术升级,驱动产业向高效、可持续方向发展。

02 数据基座:智能化落地的基础

2.1 数据:智能决策的基石

人工智能的核心在于数据驱动,而高质量的数据基座是水产养殖智能化落地的基础。传统养殖中,数据分散、记录不全、格式不统一,难以支撑复杂的算法模型。智能化要求从数据采集、标注到模型训练的全链条优化,面临物理挑战和标准化困局两大难题。

2.2 数据采集与处理的挑战

2.2.1 物理挑战

水产养殖环境复杂,数据采集面临多重物理限制:

水体浊度干扰:水下摄像机受浊度(NTU)影响,当浊度超过一定数值(如NTU>20),目标检测算法(如YOLO)的准确率显著下降。例如,某养殖场因水体浊度过高,鱼群体长测量误差从0.1cm增至0.5cm。

设备协议冲突:多源设备(如pH传感器、溶解氧传感器、PLC控制器)常因通信协议不统一导致数据滞后。例如,某养殖工船因pH传感器与PLC控制器通信延迟,溶解氧数据反馈滞后10秒,影响投喂决策的实时性。

硬件环境适应性:水下设备需耐受高盐度、高压、腐蚀等极端条件,设备维护成本高,数据采集的连续性难以保障。

2.2.2 标准化困局

数据标注的准确性和一致性直接决定了算法模型的泛化能力,但水产养殖数据标注面临三大难题:

病害图像金标准缺失:水产动物病害(如体表溃疡)的图像标注缺乏统一标准,不同标注人员的主观差异导致标注一致性下降。例如,同样的溃疡病灶,标注差异率可能高达30%。

特征交叉标注复杂性:水产动物的摄食行为受多变量交互影响(如水温、溶解氧、盐度、水流速度)。例如,金鲳鱼在水温22℃、溶解氧5mg/L时,摄食量降至正常值的60%,但需结合盐度和流速综合评估,标注复杂度高。

时序数据划分难题:时间序列模型(如LSTM)要求训练集、验证集、测试集按时间顺序划分,避免信息泄露。若划分不当,模型可能“提前看到”未来数据,导致泛化能力下降。

2.3 破局路径:构建多层数据基座

为应对上述挑战,构建水产养殖数据基座需从硬件、标注和算法三个层面入手:

2.3.1 硬件层:统一通信协议

设备兼容性:建立统一的通信协议库(如Modbus、CANopen),解决多源设备的数据交互问题。例如,某养殖场通过Modbus协议整合pH、溶解氧和水温传感器,数据传输延迟从10秒降至1秒。

数据采集冗余:部署多节点传感器(如浮标、水下接驳盒),确保数据采集的连续性和可靠性。例如,某海洋牧场通过冗余传感器设计,在单点设备故障时仍能维持80%的数据覆盖率。

2.3.2 标注层:开发协同工具

专用标注工具:开发支持多人员协同的标注平台,集成分歧裁定机制。例如,某水产养殖企业开发了基于Web的标注工具,支持病害图像的多人标注和自动一致性校验,标注差异率从30%降至10%。

标准化标签体系:建立统一的金标准数据库,涵盖病害、摄食行为、环境参数等。例如,针对金鲳鱼溃疡病,制定标准化的图像特征(如病灶大小、颜色、边缘形状),提高标注一致性。

2.3.3 算法层:适配模型框架

模型选择:采用LightGBM+3D-CNN等框架,学习环境参数间的非线性关系。例如,LightGBM模型可高效处理高维传感器数据,3D-CNN适用于分析水下视频的时空特征。

模型训练与评估:

分类模型:针对病害识别等任务,采用精确率、召回率、F1分数等指标。例如,某养殖场病害分类模型的精确率达90%,召回率达85%。

回归模型:针对投喂量预测等任务,采用均方误差(MSE)、平均绝对误差(MAE)等指标。例如,某投喂量预测模型的MSE从0.15降至0.05。

超参数优化:设置合理的训练轮数、学习率、树深等参数,通过早停机制(负梯度值不再下降)避免过拟合。

模型部署:训练完成的模型以ONNX或TensorFlow Lite格式“打包分装”,便于集成到投饵机或中控系统中。

2.4 数据基座的产业逻辑重构

数据基座的构建将水产养殖的经验沉淀转化为可复用的数字化资产,重塑了产业的知识管理逻辑:

从分散到集中:传统养殖数据分散在纸质记录或个人经验中,数据基座通过标准化采集与存储,形成了统一的知识库。

从静态到动态:实时数据流支持动态决策,打破了传统养殖的静态管理模式。

产业链协同:数据积累需养殖户、设备商、算法开发者等上下游协同,形成数据生态。例如,某水产养殖联盟通过共享数据平台,将金鲳鱼和黄鱼的病害数据集整合,模型泛化能力提升20%。

数据基座不仅是技术基础,更是产业数字化转型的战略资产,为算法优化和决策智能化提供了坚实支撑。

03 系统融合:从单点突破到全局最优

3.1 智能化系统的硬件基础

水产养殖智能化依赖于完善的硬件体系,包括:

水质监测:pH、溶解氧、水温、盐度传感器。

水文设备:声学多普勒流速仪(ADCP)、电磁海流计。

气象站:监测气温、风速、降雨量。

视频采集:单/双目水下摄像机、硬盘录像机。

声呐设备:单/多波束声呐,用于生物量估算。

投喂系统:自动投饵机、风送系统。

通信与供电:4G/5G数据链路、浮标、光伏发电系统。

这些硬件设备为数据采集和算法执行提供了物理基础,但真正的挑战在于系统级协同。

3.2 系统融合的三大挑战

3.2.1 跨学科技术整合

智能化系统需整合多学科技术,确保各模块协同工作。例如:

硬件精度:某大黄鱼养殖场需调校水下双目相机,使体长测量误差控制在0.1cm以内,同时确保投饵设备送系统定位误差低于0.5米。

算法适配:目标检测算法需适配水下浊度变化,声呐模型需校准不同鱼类的回波特征。

数据流畅性:传感器数据需通过API实时传输至中控系统,延迟控制在1秒以内。

系统中任一环节的偏差都可能影响整体效果。例如,若相机误差超标,生物量估算失准将导致投喂量偏差,增加饲料浪费。

3.2.2 人机协同流程

软件前端UI是人机交互的核心,需满足以下要求:

清晰简洁:主界面包含导航版块、子功能模块(如设备参数、生长曲线、系统维护)。

实时监测:通过API调用,实时展示水质、投喂量、鱼群行为等数据。

预警与反馈:当系统检测到异常(如鱼群打转行为准确率达80%),自动触发预警,推送PCR检测建议或减少投喂量。技术员可复核建议并记录反馈,反向优化模型。

例如,某养殖场通过人机协同机制,将异常行为检测的误报率从20%降至5%,提高了系统可靠性。

3.2.3 经济效益协同

智能化系统的最终目标是实现经济效益的协同增益。例如:

成本节约:某海洋牧场通过精准投喂和病害预警,饵料系数降低5%,病害损失率从12%降至5%,人工成本减少40%,年节约成本约300万元。

正反馈循环:节约的资金用于系统升级,数据积累进一步优化算法,形成“数据积累→决策优化→效益提升”的闭环。

3.3 系统融合的产业逻辑重构

系统融合将单一技术突破整合为全局优化方案,重塑了水产养殖的运营逻辑:

从模块化到集成化:传统养殖各环节(如投喂、监测、病害管理)割裂运行,系统融合通过软硬件协同实现全流程优化。

从被动到主动:智能化系统通过实时预警和动态调整,将养殖管理从被动应对转为主动预防。

从单一效益到多维增益:系统融合不仅降低成本,还提升了成活率、环境可持续性和管理效率,推动产业向数字化、标准化、机械化发展。

04 冷思考:智能化转型的挑战与未来

4.1 技术狂欢下的冷思考

尽管人工智能为水产养殖带来了革命性机遇,但技术狂欢之下仍需冷静思考:

数据标准化瓶颈:数据标注的标准化程度决定了算法性能的天花板。例如,病害图像标注的差异率若高于10%,模型的泛化能力将受限。

人工决策权的保留:智能化系统需为养殖户保留决策空间。例如,系统建议减少投喂量时,技术员可根据现场情况调整,确保决策灵活性。

技术成本与普及性:智能化设备的高成本可能限制其在中小养殖户中的推广,需通过产业链协同降低部署门槛。

4.2 智能化转型的核心:从体力劳动到数据分析

水产养殖智能化的本质是将养殖户的经验沉淀为可复用的数据资产:

角色转型:养殖户从体力劳动者转变为数据分析师,通过监控系统界面分析鱼群行为、环境参数等,优化管理决策。

决策优化:投喂量、病害防控等关键决策由数学模型驱动,而非人为估计。例如,某养殖场通过模型预测,将投喂量误差从10%降至2%。

数据资产化:通过数据积累和模型迭代,养殖经验转化为可复用的知识库,支持规模化推广。

4.3 未来展望:数据引擎领航蓝色粮仓

未来,水产养殖智能化将进一步深化,关键方向包括:

数据生态构建:建立跨区域、跨品种的数据共享平台,加速数据积累和模型优化。

多模态融合:整合视觉、声呐、传感器等多模态数据,提升算法的鲁棒性和决策精度。

绿色可持续发展:通过精准投喂和病害防控,降低水体污染,推动海洋牧场向绿色生态转型。

当养殖户从“看天吃饭”转变为“依数据决策”,当饲料投喂量由数学模型而非经验估计决定,这场变革才真正触及水产养殖产业的内核。未来已来,唯有善用数据引擎者,方能领航蓝色粮仓的新纪元。

05 结论

人工智能通过精准投喂、数据基座和系统融合,重构了水产养殖的产业逻辑:

精准投喂

破解了饲料成本困局,通过动态决策、视觉反馈和生物量校准,将饵料系数降至最低,显著提升经济效益。

数据基座

将分散的养殖经验转化为可复用的数字化资产,通过硬件、标注和算法的协同优化,为智能化提供了坚实基础。

系统融合

实现从单点突破到全局优化的跨越,驱动产业向数字化、标准化、机械化方向迈进。

这场变革不仅是技术的升级,更是产业思维的转型。智能化不是为了替代养殖户,而是赋能从业者,让数十年的经验沉淀为数据资产,助力水产养殖业在效率、可持续性和竞争力上实现质的飞跃。未来,随着数据生态的完善和技术的普及,水产养殖将迈向更加智能、绿色的全新阶段,为全球粮食安全和海洋经济发展注入新动力。

友情链接

【政府部门】: 农业农村部 | 广东省农业农村厅 | 全国水产技术推广站

【科研院所】: 华南农业大学 | 中山大学 | 广东海洋大学 | 仲恺农业工程学院 | 上海海洋大学 | 中国水产科学研究院珠江水产研究所 | 中国水产科学研究院南海水产研究所

咨询服务:020-34466381 | 合作服务:18620920190 | 会员服务: 020-34466381

地 址:广州市南沙区东涌镇市南路4号段广东海洋与水产高科技园4号楼 邮编:511453

Copyright 2006-2019广东省水生动物卫生协会版权所有

返回顶部