石斑鱼养殖生物学(上)

更新时间:2025-09-28 12:13:26 来源/作者:养鱼E线

石斑鱼是鲈形目鮨科多个属的鱼类动物统称。其体长椭圆形稍侧扁;口大,具辅上颌骨,牙细尖,有的扩大成犬牙;体被小栉鳞,有时常埋于皮下;背鳍和臀鳍发达,尾鳍圆形或凹形;体色变异甚多,常呈褐色或红色,并具条纹和斑点。因其喜欢生活在礁石附近,故名。石斑鱼种类有几百余种,中国有60余种。

一、石斑鱼形态特征 (以赤点石斑鱼为例)

背鳍Ⅺ16,臀鳍Ⅲ8,胸鳍16,腹鳍I5,尾鳍17。侧线鳞91~101,14~15/36~40。体长为体高2.7~3.0倍,为头长2.5~2.7倍。体呈长椭圆形,侧扁,背腹缘弧度均不大。头中等大,头长大于体高,头长为吻长4.2~5.3倍,为眼径5.3~6.0倍。眼中等大,靠近前端。眼间隔宽,微凸起。口中等大。前颌骨微能伸缩。上颌前端具小圆锥齿2或3个,其后有可倒性齿一丛,两侧外侧为稀疏小圆锥齿,内侧为绒毛齿带。下颌前端亦具小圆锥齿,两侧齿稀松不规则。犁骨齿细小呈丛状。腭骨齿呈绒毛带状。

前鳃盖骨后锯齿不明显。第一鳃弓上鳃耙7~9±15~16。体被小栉鳞,侧线完全。背鳍鳍棘部与鳍条部相连接,背鳍鳍棘较强。臀鳍与背鳍鳍条部相对。胸鳍宽大,圆形。腹鳍较小,位于胸鳍基下方。尾鳍圆形。活体身体布满赤色斑点。背鳍最后鳍棘下有一黑斑。

二、石斑鱼生活习性及栖息环境条件

石斑鱼是暖水性鱼类,生长的适宜海水温度为22~30℃,以24~28℃最适。当水温降至20℃,食欲减退。当水温超过35℃,低于15℃时都无法忍耐。但浙江象山港海区赤点石斑鱼的适宜生活水温在8~30℃。

石斑鱼是广盐性鱼类,在盐度11‰~41‰的海水中都可以生活,最适盐度为20‰~32‰。在淡水中的最长忍耐时间约15分钟,过长会出现休克现象。

石斑鱼是岛礁性鱼类,在自然环境中喜欢栖居于珊瑚礁、岩礁、多石砾的海区的洞穴之中。赤点石斑鱼喜栖息在光线较弱的区域,由于躲避、防御等主要原因,鱼礁模型对它们有明显的聚鱼效果,且聚鱼效果与模型的口径成正比。赤点石斑鱼因长期生活于洞穴之中,感受强光和颜色的视锥细胞在某种程度上退化,只能适应于弱光视觉,辨色力也差。

在网箱养殖条件下,它们喜沉底或在网片折皱处隐蔽。例如青石斑鱼、网纹石斑鱼和云纹石斑鱼 还有在海底掘洞穴居的习性。一尾2.2公斤体重的云纹石斑鱼的洞穴,口宽可达60cm,深80cm。

石斑鱼的体色一般随环境和健康状况而变化。光线弱时体色变深而黑,光线强时体色浅而亮。对环境不适应或病态时体色呈深暗色,有时还有黏膜状黏液覆盖。

石斑鱼的栖息具有明显的地域性。标志放流重捕资料表明,不论在放流的当年或是第二年、第三年,均可在放流处附近不超过2海里的海区里,重捕到带有标志的放流石斑鱼。

实验发现,孔径0.5mm、孔距5.0cm的固定气泡幕对青石斑鱼有显著的阻拦作用,平均阻拦率可达到82.4%,且青石斑鱼对气泡幕无明显的适应现象。

石斑鱼喜居于海水比较流畅的水域,但对海水溶解氧含量的要求并不高。在25℃水温下的耗氧率:赤点石斑鱼为3.48±0.12±0.12μg/g·min,青石斑鱼为2.20±0.40μg/g·min,巨石斑鱼为1.99±0.53μg/g·min,比黄斑篮子鱼的9.73± 0.53μg/g·min、勒氏笛鲷的5.93±0.21μg/g·min和真鲷的4.65±0.81μg/g·min要低得多。

三、石斑鱼食性

石斑鱼是肉食性鱼类,从幼体到成体,终生以动物性饲料为食。研究了人工培育青石斑鱼仔、稚幼鱼的饵料系列认为,仔鱼开口后以双壳类的受精卵、担轮幼虫 和面盘幼虫为食,以后转为以轮虫、枝角类和桡足类为食,然后转为以桡足类、糠虾、卤虫为食。幼鱼期开始过渡到以小鱼、小虾和头足类为食。

石斑鱼食性凶猛,只要是动物性的食料,不论死活都为其所食。越是鲜活,越喜欢吃,且十分贪婪。在它们的食谱中有鱼、虾、蟹、虾蛄、头足类、海胆、海蛇尾、藤壶等等,而且还能吞食同类,一尾体长32cm的石斑鱼胃内竟有一尾体长15.8cm的小石斑鱼。在个别的胃含物中还出现地瓜皮、萝卜片、香烟蒂等。可见,石斑鱼在饥饿时对食物没有严格的选择性。不过,如遇饲料不适口或新鲜度差时,则有吐弃口中食物的现象。

对青石斑鱼的食性调查表明,食物种类可分属于腔肠动物、甲壳动物、软体动物和鱼类等四大生物类群。在食物重量组成中,蟹类占53.0%,虾类占10.2%,乌贼占21.2%,鱼类占7%,水螅、珊瑚虫、藤壶、螺、蛤等都在0.5%以下。青石斑鱼的摄食饱满系数 (胃含物重量占纯体重的%) 的平均值为5.13%,摄食周期在一年中出现二个高峰,5月份饱满系数高达12.91%,秋季出现第二个高峰,饱满系数达6.33%。石斑鱼的食物组成随体长增加有所变化。例如青石斑鱼在体长31cm以下,其胃含物中鱼类和头足类在食物中重量比较小,31cm以上者鱼类和头足类则要超过10%。

石斑鱼摄食时,还有大鱼驱赶小鱼和大鱼攻击小鱼的现象,所以饲养中应注意定期分筛。

四、石斑鱼性别

石斑鱼属鱼类系雌雄同体,雌性先成熟。在生殖腺发育中,卵巢部分先发育成熟,为雌性相,继而为卵巢和精巢共存的雌雄同体鱼,最后精巢得到发育,再转变为雄性相,即所谓“性转变”。

福建沿海的赤点石斑鱼雌性初次性成熟年龄个别为2龄 (体长181~235mm),多数为3龄,体长231~295mm,体重245~685g;从雌性转变为雄性的性转变年龄除个别 (雄鱼只占7.2%) 为5龄 (体长312~355mm) 外,一般 (雄鱼占57.5%) 为6龄鱼,体长340~400mm,体重960~1 700g。

浙江北部沿海青石斑鱼体长250~340mm时,雌鱼占总个体数的77%~94%,雄鱼占6%~23%,340mm以上者雄鱼比例速增,350mm时雄鱼占50%左右,370mm时雄鱼占85%以上,420mm以上者几乎全是雄鱼。

香港赤点石斑鱼体重500g重者为成熟雌鱼,1000g以上者为雄鱼。

南海巨石斑鱼成熟雌鱼最小体长为450~540mm,而有成熟精巢的雄鱼最小体长是740mm;体重11kg以上,体长660~720mm者性腺在转变之中,同时具有卵巢和精巢组织。

在自然海区赤点石斑鱼性转变的年龄为6龄以上;在人工养殖状况下,一般只需3龄以上。在外源激素的诱导下,一些小年龄的个体常在繁殖季节来临时,不经成熟的雌性阶段,直接发育成雄性相。

在繁殖季节也有一些间性的,甚至产卵活跃的雌性相转化为雄性相。赤点石斑鱼雄鱼的生殖腺成熟系数很小,在自然海区只有0.5%~0.6%,养殖群体更小,仅为0.1%~ 0.2%;雌鱼的生殖腺成熟系数在自然海区为2.1%~6.4%。

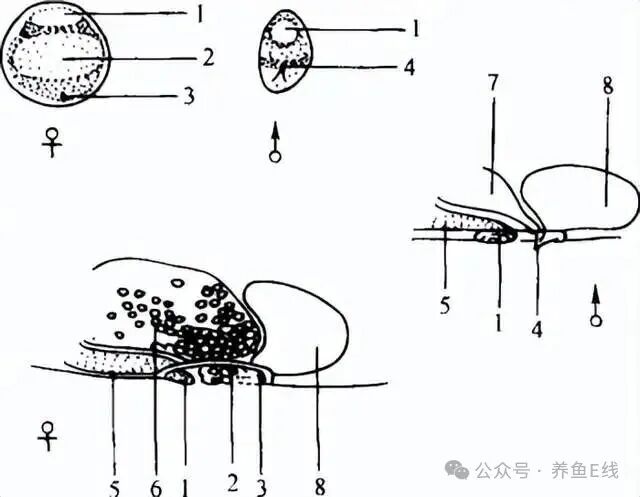

雌雄性石斑鱼的识别,除了按上述个体大小加以区别之外,还可从肛门、生殖孔和排尿孔的形态变化来区别(见图)。雌鱼腹部有三个孔,从前至后依次为肛门、生殖孔和泌尿孔,雄鱼只有肛门和泌尿生殖孔两个孔。

石斑鱼繁殖期的雌雄亲鱼生殖孔

1.肛门 2.产卵孔 3.泌尿孔 4.泄殖孔 5.直肠 6.卵巢 7.精巢 8.膀胱

(未完待续)

友情链接

【政府部门】: 农业农村部 | 广东省农业农村厅 | 全国水产技术推广站

【科研院所】: 华南农业大学 | 中山大学 | 广东海洋大学 | 仲恺农业工程学院 | 上海海洋大学 | 中国水产科学研究院珠江水产研究所 | 中国水产科学研究院南海水产研究所

咨询服务:020-34466381 | 合作服务:18620920190 | 会员服务: 020-34466381

地 址:广州市南沙区东涌镇市南路4号段广东海洋与水产高科技园4号楼 邮编:511453

Copyright 2006-2019广东省水生动物卫生协会版权所有

返回顶部