权威发布!2024年水产养殖总产量超6060万吨,同比增4.3%!广东山东福建名列前三!大宗鱼类养殖

更新时间:2025-08-13 14:22:22 来源/作者:农财宝典 大国渔业

随着我国渔业经济持续向好,水产养殖业作为重要组成部分呈现出区域集中化、品种多元化、苗种专业化的发展趋势。近日,《2025年中国渔业统计年鉴》发布,本文基于2023-2025年《中国渔业统计年鉴》权威数据,深度剖析我国水产养殖产业格局,揭示十大养殖省区、十大养殖品种及主要苗种的市场表现与发展潜力。

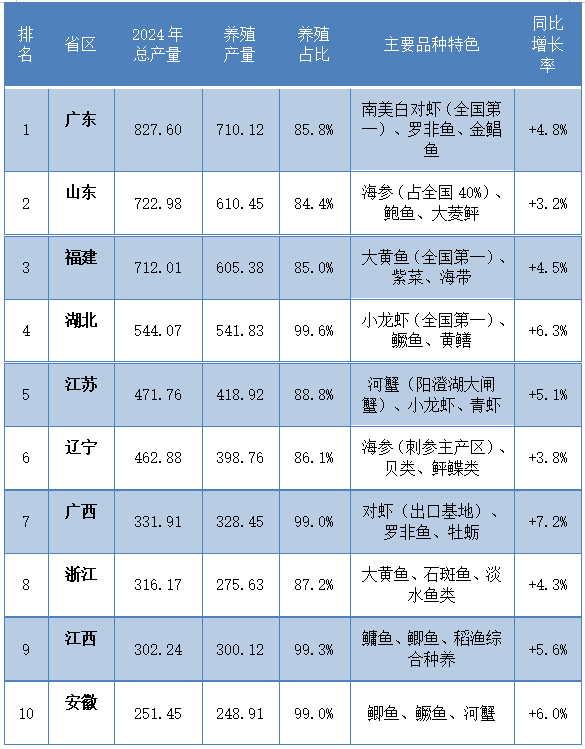

一、十大水产养殖省区:沿海与内陆双轮驱动

2024年数据显示,我国水产养殖总产量达6060.03万吨,同比增长250.42万吨、增长4.3%,其中前十大省区贡献了全国85%以上的产量,形成“沿海主导、内陆特色”的产业格局。以下是基于2024年《中国渔业统计年鉴》数据整理的我国十大水产养殖省区水产品产量排名及详细数据(单位:万吨)。

区域发展特征:沿海省份凭借海域优势主导海水养殖,2024年山东、福建、辽宁三省海水养殖产量占全国总量的52%;内陆省份则聚焦淡水特色品种,湖北、江苏、江西三省淡水养殖产量占全国淡水养殖总量的38%。值得注意的是,广西近三年增长率达7.2%,成为增长最快的养殖区域,主要得益于对虾和罗非鱼产业的快速发展。

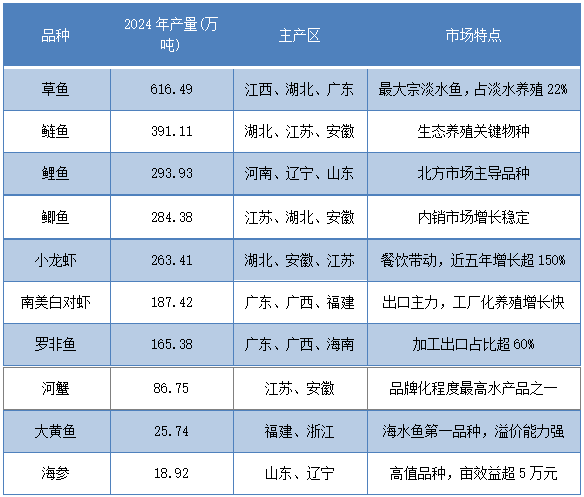

二、十大养殖品种:传统大宗与高值品种并进

根据2025年鉴数据,我国水产养殖品种呈现“四大家鱼保基础,特色品种创效益”的特点:

品种演变趋势:传统大宗鱼类仍占主导但比重下降,2024年草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼四大家鱼占比从2018年的58%降至52%;高附加值品种快速增长,大黄鱼产量三年增长28%,海参价格虽波动但保持15万亩以上的养殖规模。小龙虾成为最大黑马,湖北监利县单县产量突破20万吨,形成完整产业链。

三、十大苗种市场:专业化程度持续提升

苗种作为养殖基础,2024年全国水产苗种产值达917.83亿元,形成以下优势品类:

鱼类苗种▶▷

草鱼苗:年产6200亿尾,湖北荆州为主要产区

鲢鳙苗:年产4800亿尾,生态修复需求增长

鲫鱼苗:年产3200亿尾,江苏盐城为核心产区

大黄鱼苗:福建宁德年产25亿尾,占全国70%

石斑鱼苗:广东、海南年产8亿尾,工厂化育苗普及

虾蟹类苗种▶▷

南美白对虾苗:广东湛江年产6000亿尾,SPF苗占比提升

罗氏沼虾苗:广西钦州年产1200亿尾,出口东南亚

河蟹大眼幼体:江苏如东年产800亿只,优质苗价达800元/斤

小龙虾苗:湖北潜江年产400亿尾,自给率超90%

斑节对虾苗:海南年产200亿尾,适合高位池养殖

苗种业变革:良种覆盖率从2018的52%提升至2024的65%,但种质退化问题仍存。南美白对虾种虾90%依赖进口,年引种量超20万对;大黄鱼“闽优1号”等自主品种推广面积占比提升至40%;“育繁推”一体化企业达150家,较2020年翻番。

四、产业挑战与转型路径

尽管我国水产养殖业规模稳居世界第一,但仍面临三重挑战:

种业瓶颈:核心种源对外依存度高,南美白对虾、鲑鳟鱼等品种种源受制于人

成本压力:2024年饲料成本占养殖成本比例达58%,较2020年提升12个百分点

市场波动:大宗品种价格周期性明显,2024年草鱼塘头价一度跌破成本线

转型方向显现:

广东、山东试点深远海养殖平台,单个网箱产能超1000吨

湖北、江苏推广"虾稻共作"面积突破1200万亩,亩均效益增加2000元

数字渔业装备普及率超30%,投饵精准度提升40%以上

预制菜带动水产品加工率提升至38%,2024年水产预制菜市场规模突破1200亿元

五、观察:从“量"到"质"的产业跃迁

在广东湛江对虾养殖基地,我们看到最新的循环水养殖系统使单产提升3倍;在福建宁德三都澳,抗风浪深水网箱让大黄鱼养殖走向深远海;湖北洪湖的小龙虾加工厂里,虾壳变废为宝制成甲壳素...这些场景折射出中国水产养殖业的质变。

中国水产科学研究院专家指出:“未来五年将是水产养殖业转型升级关键期,种业创新、装备升级、绿色发展将成为主旋律。”随着《“十四五”全国渔业发展规划》深入实施,水产养殖业正从传统生产向高质量、可持续方向发展,为乡村振兴提供蓝色动力。

可以预见,在确保"菜篮子"产品稳定供给的同时,中国水产养殖业将加速向价值链高端攀升,实现从"养殖大国"向"养殖强国"的历史性跨越。

友情链接

【政府部门】: 农业农村部 | 广东省农业农村厅 | 全国水产技术推广站

【科研院所】: 华南农业大学 | 中山大学 | 广东海洋大学 | 仲恺农业工程学院 | 上海海洋大学 | 中国水产科学研究院珠江水产研究所 | 中国水产科学研究院南海水产研究所

咨询服务:020-34466381 | 合作服务:18620920190 | 会员服务: 020-34466381

地 址:广州市南沙区东涌镇市南路4号段广东海洋与水产高科技园4号楼 邮编:511453

Copyright 2006-2019广东省水生动物卫生协会版权所有

返回顶部