鲫鱼养殖中常见问题

更新时间:2025-08-13 14:38:35 来源/作者:渔水缘

今年鲫鱼市场行情走好,这种鱼好流通,好价。但是仅仅一个鳃出血问题困扰我们水产行业多年!今天我们主要聊聊在鲫鱼养殖过程中常见问题,以及防控方法,供各位养殖朋友参考:

一、鲫鱼鳃出血的主要原因

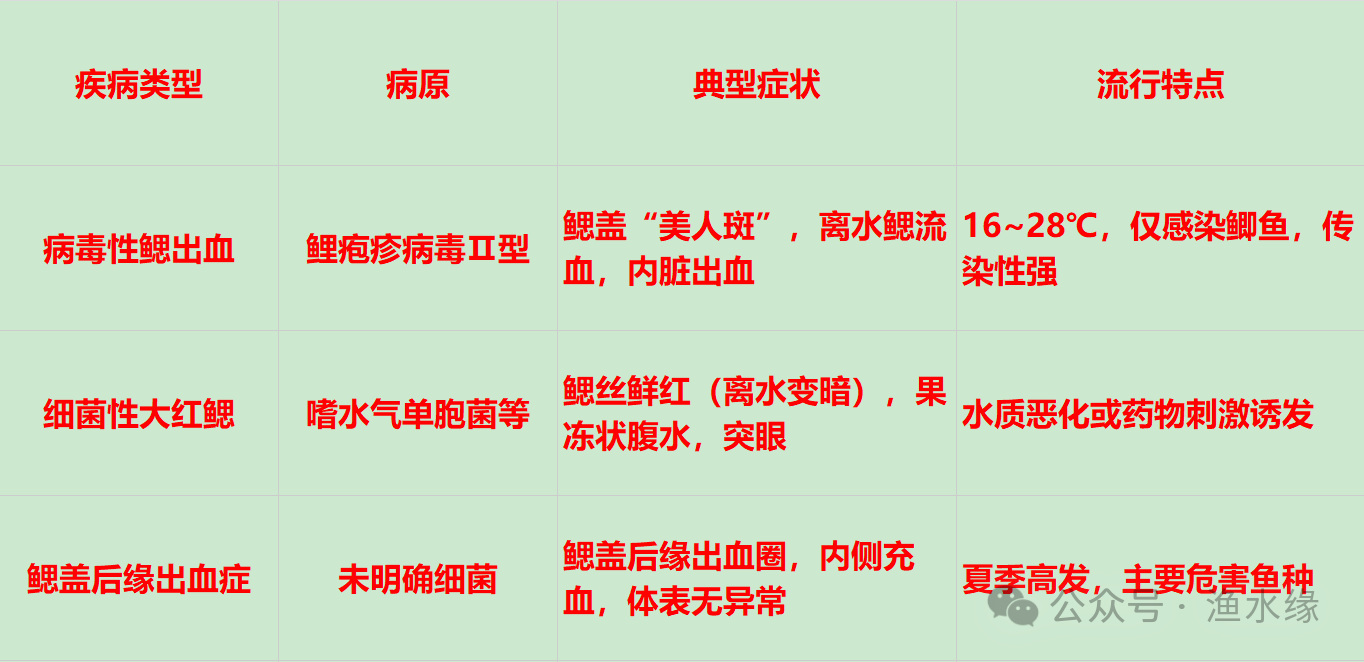

鲫鱼鳃出血是养殖中的高危病害,根据病原和症状可分为三类:

1.病毒性鳃出血病(鲫造血器官坏死病)

病原:鲤疱疹病毒Ⅱ型(CyHV-Ⅱ)。

典型症状:

濒死鱼离群独游,鳃盖内侧出现“美人斑”(红斑);

病鱼捞出水面后鳃丝立即流血,下颌、胸鳍基部点状出血;

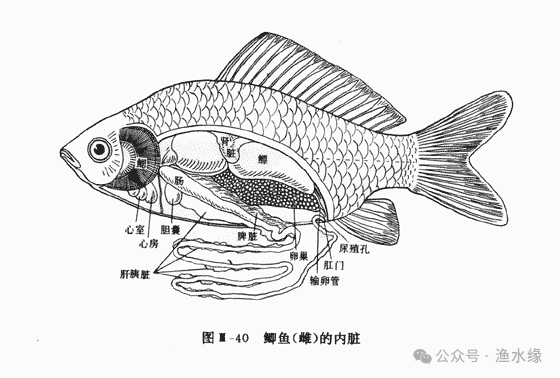

解剖可见鱼鳔、肝脏、肾脏点状出血,腹腔有淡黄色腹水。

流行特点:水温16~28℃高发(春末至秋季),传染极强,一塘发病可迅速波及周边;仅感染鲫鱼,同塘其他鱼类不发病。

2.细菌性大红鳃病

病原:嗜水气单胞菌等革兰氏阴性菌。

典型症状:濒死鱼鳃丝鲜红(离水30秒后变暗),下颌发黄;腹腔有黄色腹水,接触空气后凝固成果冻状;常伴随突眼、肝胰脏充血。

诱因:水质恶化(如亚硝酸盐超标)、pH长期偏高或药物刺激(如过量消毒剂)。

3.鳃盖后缘出血症

病原:细菌感染(具体菌种未明确)。

典型症状:鳃盖后缘呈“项圈状”出血带,鳃盖内侧严重充血;体表无其他出血点,鳃丝颜色正常。高发期:夏季水温18~32℃,主要危害鱼种阶段。

三种鳃出血疾病的对比:

二、鲫鱼养殖常见问题

1.疾病防控难点

病毒性疾病:如鲫造血器官坏死病、草鱼出血病,无特效药,需以免疫增强(内服VC、黄芪多糖)和稳定环境为主。

细菌性疾病:

败血症:体表充血、腹水,死亡率>90%;

烂鳃病/肠炎病:与水质差、投喂过量相关。

寄生虫病:车轮虫、锚头鳋易在高温期暴发,导致鳃黏液增多、鱼体消瘦。

2.环境管理挑战

水质恶化:高温期氨氮、亚硝酸盐积累,引发应激和缺氧(表现为浮头、拒食)。

溶氧不足:投饵区密度过高易局部缺氧,需增氧机全天运行(≥18小时/天)。

底质污染:残饵粪便堆积,滋生病原菌,需定期用过硫酸氢钾改底。

3.饲养管理误区

密度过高:超过3500尾/亩时,病害和缺氧风险激增。

饲料不当:

投喂过量导致肝肠负荷大(诱发腹水);

粒径不匹配(幼鱼饲料需<0.1cm)影响摄食。

混养冲突:与草鱼、鲤鱼混养时,其占比需≤10%,避免抢食;禁止混养黑鱼等肉食性鱼类。

三、综合防控建议

1.预防优先:

定期泼洒VC、免疫多糖增强体质;

每10~15天用碘制剂消毒水体,抑制病原。

2.发病后处理:

病毒病:立即停料,增氧,避免刺激操作(杀虫/消毒);

细菌病:外泼聚维酮碘,内服恩诺沙星+保肝中药。

3.日常管理:

保持水深≥2.5米,透明度30~40cm;

高温期减料至80%饱食度,避开中午投喂。

鲫鱼养殖的核心在于“环境稳定+体质强化”。病毒性鳃出血无根治手段,但通过精准诊断(如观察鱼鳔出血点)、停料控传播、提升免疫力,可显著降低死亡率。定期监测水质和病原(如送检病鱼),避免凭经验滥用药物,是可持续养殖的关键。

友情链接

【政府部门】: 农业农村部 | 广东省农业农村厅 | 全国水产技术推广站

【科研院所】: 华南农业大学 | 中山大学 | 广东海洋大学 | 仲恺农业工程学院 | 上海海洋大学 | 中国水产科学研究院珠江水产研究所 | 中国水产科学研究院南海水产研究所

咨询服务:020-34466381 | 合作服务:18620920190 | 会员服务: 020-34466381

地 址:广州市南沙区东涌镇市南路4号段广东海洋与水产高科技园4号楼 邮编:511453

Copyright 2006-2019广东省水生动物卫生协会版权所有

返回顶部