高致死寄生虫病——白点病

更新时间:2024-12-12 11:58:41 来源/作者:水生动物卫生评估

白点病又称小瓜虫病,是发生在淡水鱼类体表和鳃的一种高致病性单细胞寄生虫病,以病鱼体表或鳃呈现小白点为特征,对淡水养殖鱼类危害极其严重。2008年《中华人民共和国农业部公告》第1125号将其列为三类动物疫病。2011年农业部印发的《鱼类产地检疫规程(试行)》将其列为淡水鱼类必检疫病之一。

一、病原及流行特点

1.病原

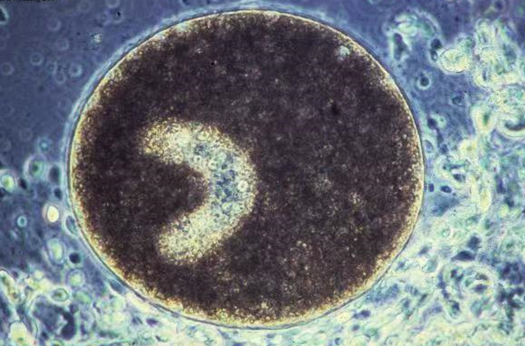

小瓜虫病原为多子小瓜虫(Ichthyophthirius multifiliis),属膜口目(Hymenostomatida)、凹口科(Ophryoglenidae)、小瓜虫属(Ichthyophthirius)成员。小瓜虫成虫一般呈卵圆形或球形,乳白色,大小为(350~800)μm×(300~500)μm,肉眼可见。

小瓜虫

2.流行特点

小瓜虫是在世界范围内广泛流行的淡水鱼寄生虫,对宿主无选择性,各种淡水鱼、洄游性鱼类、观赏鱼类均可受其寄生,亦无明显的年龄差别,各年龄组的鱼类都能寄生,尤对鱼苗、鱼种、观赏性鱼类及越冬后期的鱼种的危害严重。感染小瓜虫的鱼类呼吸和渗透压调节系统会受到严重损伤,进而诱导继发性细菌感染。我国淡水鱼类养殖地区均有本病流行。小瓜虫的繁殖适温为15℃~25℃,主要流行于春、秋季; 但当水质恶劣、养殖密度高、鱼体抵抗力低时,在冬季及盛夏也有发生。

二、症状和病理特征

1.症状

体表形成小白点,看上去像撒了一层盐。当病情严重时,躯干、头、鳍、鳃、口腔等处都布满小白点,有时眼角膜上也有小白点,伴有大量黏液。病鱼体色发黑,消瘦,游动异常,表皮糜烂、鳞片脱落、鳍条开裂,甚至蛀鳍。鳃上有大量的寄生虫,鱼体黏液增多,鳃小片被破坏,鳃上皮增生或部分鳃贫血。虫体若侵入眼角膜,引起发炎、瞎眼。鱼体常与固体物摩擦,最后鱼因呼吸困难而死。

2.病理特征

小瓜虫病的主要病变是在皮肤和鳃,当小瓜虫纤毛幼虫接近体表和鳃时,首先黏附在鱼的上皮上,接着纤毛幼虫依靠头部的钻孔器使虫体的整个身体从上皮细胞间隙挤入表层下面,此过程严重破坏鳃和皮肤上皮细胞的完整性。小瓜虫寄生在鱼类的鳃和皮肤表层下,形成带虫空泡,滋养体在此空泡中逐渐长大,吞食组织碎片和组织液、血液等。由于小瓜虫在上皮组织内寄生,并不断转动,所以会引起上皮细胞增生和黏液的大量分泌,形成小白点。小瓜虫在鳃上寄生,可引起鳃小片变形,毛细血管充血、渗出或局部缺血,呼吸上皮细胞肿胀、坏死;黏液细胞增生,分泌亢进;嗜酸性粒细胞和淋巴细胞大量浸润。小瓜虫还能钻入鳃腔膜并穿过膜进入到胸腺组织内部,以胸腺淋巴细胞和上皮细胞为食,使胸腺的组织受到破坏,胸腺的正常组织结构紊乱,淋巴细胞明显减少。

三、白点病治疗难点

1.小瓜虫持续繁殖

若杀虫剂作用效果短暂,水处理几分钟后就会有新的寄生虫产生,而处理时间过长,则又会导致鱼体肝肾损伤。小瓜虫包囊阶段和鱼体寄生阶段,药物不能到达寄生虫进而杀灭效果很差,所以处理小瓜虫最关键的是减少寄生虫的感染和繁殖,进而降低其传播的成功率,让鱼类获得免疫力。

2.处理小瓜虫的难点是及时性

养殖时间轴上的主要问题是养殖户会错过寄生虫感染的初始时期,导致越来越多的寄生虫在不被注意的情况下不断产生,当鱼身上布满小白点并表现出临床症状时,已经大面积感染,不可避免地引起死亡,因此及时镜检也很关键。

四、诊断方法

1 根据症状及流行情况进行初步诊断。

2 显微镜检查皮肤和鳃上的滋养体即可确诊。将有小白点的鳍或者鳃剪下,放在载玻片上,滴上清水,盖上盖玻片,放显微镜下检查,可见球形滋养体,胞质中可见马蹄形的细胞核。

3 因鱼体表形成小白点的疾病,除小瓜虫病外,还有黏孢子虫病、打粉病等多种疾病,所以不能仅凭肉眼看到鱼体表有很多小白点就诊断为小瓜虫病,须用显微镜进行检查。如没有显微镜,则可将有小白点的鳍剪下,放在盛有清水的白磁盘中,在光线好的地方,用2枚针轻轻将小白点的膜挑破,连续多挑几个,如看到有小球状的虫滚出在水中游动,也可做出诊断。

五、防控措施

1.预防

实施水产苗种产地检疫。根据《鱼类产地检疫规程(试行)》中的检疫对象和检疫范围,对淡水鱼类进行小瓜虫病的检疫。

曾经发生过小瓜虫病的鱼池,要清除池底过多的淤泥,水泥池壁要进行洗刷,用生石灰或漂白粉进行消毒,并且在烈日下暴晒7d。

防止野生鱼类进入养殖体系,杜绝养殖鱼受到小瓜虫感染。鱼塘灌满水之后,至少要自净3d以后才能放入鱼苗,因为即使随水源引入了小瓜虫幼虫,在它们没有找到宿主感染时,2d后会自行死亡。

保证鱼群的营养,如饲喂全价饲料和充足的多种维生素,提高鱼体的免疫力,可以减少鱼群发生小瓜虫病的机会。

2.治疗

药物治疗:用福尔马林治疗,当水温在10℃~15℃时,用浓度1/5000的药液,当水温在15℃以上时,用浓度1/6000的药液浸浴病鱼1h,或全池泼洒福尔马林,泼洒浓度为0.025mg/L。也可用冰醋酸浸泡治疗,病鱼可用浓度200mg/L~250mg/L的冰醋酸浸泡15min,3d后重复1次。或者用1%的食盐水溶液浸洗病鱼60min。

中药治疗:全池遍洒辣椒和生姜,每立方米水体放辣椒粉0.8g~1.2g和生姜1.5g~2.2g,先粉碎、加水煮30mins后,连渣带汁全池泼洒,每天泼1次,连泼2~3次。

调节水温:将水温提高28℃以上,以达到虫体自动脱落而死亡的目的。在治疗的同时,必须将养鱼的水槽、工具进行洗刷和消毒,否则附在上面的包囊又可再感染鱼。

友情链接

【政府部门】: 农业农村部 | 广东省农业农村厅 | 全国水产技术推广站

【科研院所】: 华南农业大学 | 中山大学 | 广东海洋大学 | 仲恺农业工程学院 | 上海海洋大学 | 中国水产科学研究院珠江水产研究所 | 中国水产科学研究院南海水产研究所

咨询服务:020-34466381 | 合作服务:18620920190 | 会员服务: 020-34466381

地 址:广州市南沙区东涌镇市南路4号段广东海洋与水产高科技园4号楼 邮编:511453

Copyright 2006-2019广东省水生动物卫生协会版权所有

返回顶部