硇洲族大黄鱼的驯养与人工繁殖试验

更新时间:2025-09-05 11:03:43 来源/作者:海洋与渔业杂志

大黄鱼(Larimichthys crocea)是我国重要的经济鱼类,其肉质鲜美、市场需求旺盛,具有较高的经济价值。大黄鱼由3个地理种群组成,分别是浙衢族、粤闽东族和硇洲族,浙衢族和粤闽东族的大黄鱼种质资源已进行开发利用,并发展形成了重要的产业,但尚未针对硇洲族大黄鱼养殖进行开发。为推进广东省现代化海洋牧场建设,开发利用硇洲族大黄鱼资源,针对硇洲族大黄鱼的驯养和人工繁殖技术,广东省农业技术推广中心组织技术力量进行了初步探索。

一、采捕与暂养

2023年10月至2023年12月,课题组在汕尾及湛江沿海使用流刺网捕捞野生大黄鱼,共捕获大黄鱼600余尾,体重50~200g。捕获的大黄鱼转移至陆基养殖池, 进行了短期暂养。暂养期间损耗较大,野生大黄鱼的最长存活时间为12天。

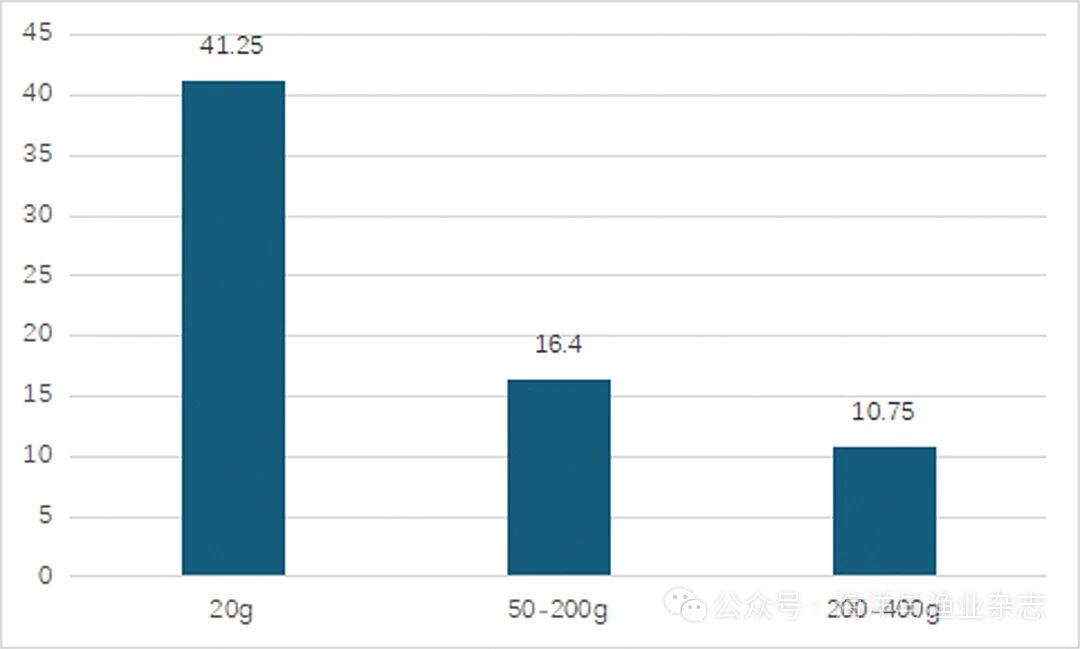

由于流刺网捕捞过程对大黄鱼损伤较大,难以继续开展后续的人工驯养工作。项目组调整了捕捞方式,采用围网捕捞。2024年10月在湛江沿海捕获大黄鱼1000余尾,规格50~200g。2024年11月在徐闻沿海捕获1820尾,规格为200~400g。2024年12月-2025年1月,在台山上川岛近岸使用围网捕捞,共捕获17000余尾,规格约20g。捕获的鱼苗在当地近岸网箱中进行暂养。

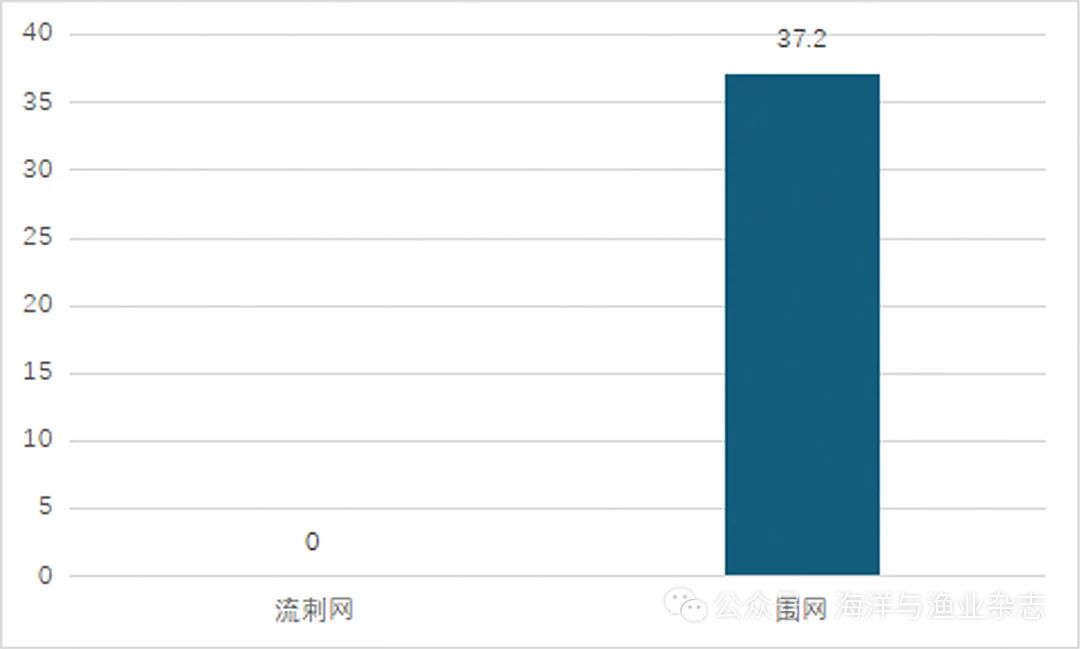

图1 不同捕捞方式暂养存活率(%)

图2 不同规格大黄鱼经围网捕捞的暂养存活率(%)

二、人工驯养

在近岸网箱中暂养2周,待稳定后使用活鲜运输车将大黄鱼运至广东省大亚湾海洋渔业试验中心。到达试验中心后在专用的检疫池中进行为期3周的检疫,检疫过程操作要点如表1。

检疫完成后,转入室内循环水养殖系统进行养殖,养殖密度不高于1.5kg每立方水体,饵料逐步从冰鲜杂鱼过渡到特制的软饲料。野生大黄鱼对噪音极度敏感,养殖车间保持安静,避免噪音惊扰。

三、人工繁殖试验

2024年1月,硇洲岛附近海域大黄鱼处于繁殖季节,项目组尝试在捕捞船上进行人工受精,旨在通过人工繁殖获取大黄鱼苗。由于未能采集到处于产卵期的成熟大黄鱼,人工受精未能成功。本次试验显示,在野外直接进行大黄鱼人工繁殖的制约因素较多,直接抓捕性成熟个体进行人工繁殖的难度较大。

2024年12月,根据大黄鱼的发育情况,陆续对不同批次驯养的大黄鱼进行人工繁殖试验,人工催产情况如表2。

四、讨论

流刺网和围网均可捕获大黄鱼,其中围网更适合大规模捕捞鱼苗,流刺网则适用于成鱼捕捞,捕捞地点的选择对捕获数量有显著影响。使用流刺网方式,成鱼暂养存活时间短,表明这种捕捞方式对大黄鱼造成的伤害较大。围网捕捞对大黄鱼的刺激较小,后续的驯养效果明显优于流刺网捕捞,不同规格的大黄鱼在暂养过程的成活率差异较大,体型较小的大黄鱼在网箱暂养过程中表现出更强的适应性,不同规格的野生大黄鱼的驯养效果需进一步跟踪。

体型较小的个体(50~100g)虽能达到性成熟,但人工催产效果较差,产卵量和仔鱼的产出量明显低于大规格的亲鱼(200g以上),在育苗生产中,建议选用规格较大的个体作为繁殖亲本。

在广东省现代化海洋牧场适养品种攻关平台的支持下,广东省农业技术推广中心开展了硇洲族大黄鱼的采捕、暂养及人工驯养和繁殖技术研究,取得了一定进展。但也面临诸多挑战,如大规格鱼暂养存活率低、人工受精失败等问题,野生大黄鱼的人工驯养仍需攻克环境适应性技术难题。下一步将在鱼苗驯养的基础上,结合生殖生物学和环境调控技术,优化陆基养殖系统的水质管理,进一步构建稳定的繁殖群体,推动硇洲族大黄鱼的产业化发展。

友情链接

【政府部门】: 农业农村部 | 广东省农业农村厅 | 全国水产技术推广站

【科研院所】: 华南农业大学 | 中山大学 | 广东海洋大学 | 仲恺农业工程学院 | 上海海洋大学 | 中国水产科学研究院珠江水产研究所 | 中国水产科学研究院南海水产研究所

咨询服务:020-34466381 | 合作服务:18620920190 | 会员服务: 020-34466381

地 址:广州市南沙区东涌镇市南路4号段广东海洋与水产高科技园4号楼 邮编:511453

Copyright 2006-2019广东省水生动物卫生协会版权所有

返回顶部